園の風景

最近の記事

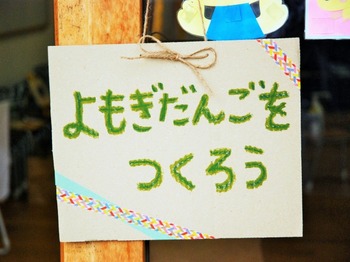

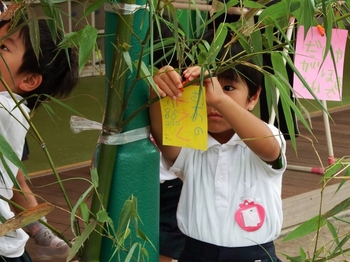

春の季節さがし 【2024年4月24日】

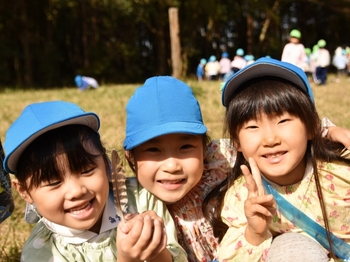

新学期が始まり、ひとつ学年が上がった子どもたち。

園庭あそびの中でも、早速、少しお兄さんお姉さんになった姿が見られました。

「ヒキガエルがいる!」と興奮した表情で教えてくれる年中さん。

早速捕まえてみます。 「ヒキガエルってこの前たんぼに卵を産んでたカエルだっけ?」と、たんぼで卵を見つけた時にお話ししたことを覚えていてくれている子もいました。

「ヒキガエルってこの前たんぼに卵を産んでたカエルだっけ?」と、たんぼで卵を見つけた時にお話ししたことを覚えていてくれている子もいました。

ヒキガエルがビオトープに逃げると、網をもって大捜索が始まりました。

ヒキガエルがビオトープに逃げると、網をもって大捜索が始まりました。

年長さんが捕まえてくれたおかげで、みんなで観察できました。「年少さんにも見せてあげよう」と気にかけてくれる頼もしい姿も見られました。

他にも、春を探している子どもたちがいました。

「わたげだー!」と嬉しそうに見せてくれる子、

「ありの巣がたくさんある!」と、ありの行き来をじっくり観察する子、 「桜の花束つくったよー!」と花びらが散った後も楽しむ子など、

「桜の花束つくったよー!」と花びらが散った後も楽しむ子など、

植物や生き物が動き始める春をいち早く感じて遊びに取り入れる様子が見られました。

5月はどんな生き物を観察できるか楽しみですね。

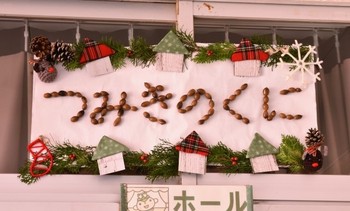

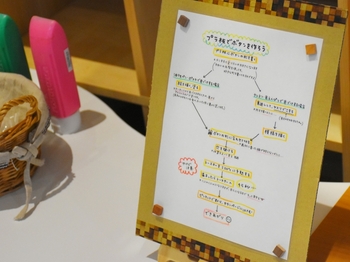

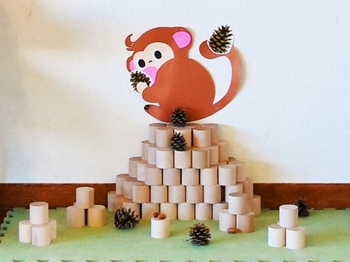

積み木遊びについて 【2024年4月 5日】

積み木遊び

まどか幼稚園では、「童具館の積み木」を取り入れています。積み木の形や大きさ、収納箱やモザイク・球体のビーズまでも厳密な採寸によって作られているため、どこかで必ず水平になります。そのため、遊びの流れで興味が途切れることなく続き、活動が無限に広がっていきます。

積み木が白木であるのは、子どもが作り出す物がどんな物にもイメージできるため。赤い消防車にも緑豊かな山にも、カラフルな街にも見えてくるのです。

答えがないからこそ表現の世界が無限に広がり、発見する喜びや子どもの思考力の可能性を広げ多くの力を発揮し、集中力・注意力・協力・創造力・想像力・空間認知力など、様々な力を育みます。

アイデアを出しながらコリントゲームのできあがり・・・「思考力」

どうしたらビー玉が遠くまで転がるかな・・「目標を高める」

ビーズを使って「友だちと考えを合わせる」

モザイクを使って・・・「豊かな感性と表現力」

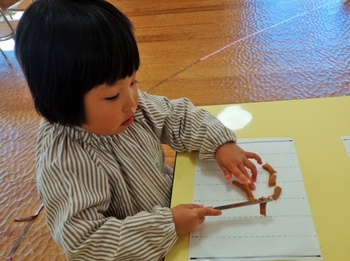

指先まで神経を使って・・・「集中力」

初めての積み木遊び・1

大きな街を作ろう!・・「仲間っていいね」

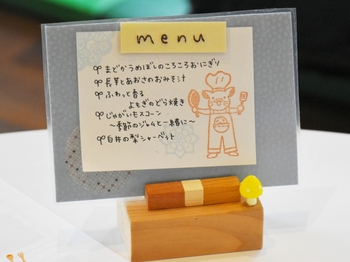

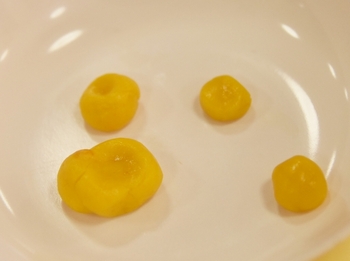

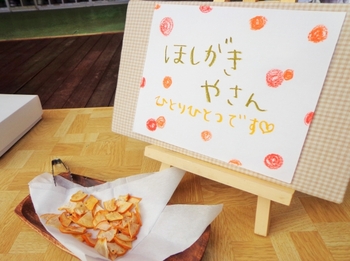

納豆づくり 【2024年3月12日】

年長さんの中から希望者を募り、今年も納豆づくりを行いました。

一晩たっぷりの水を吸い、ぷっくりとした大豆を、茹でた稲わらに詰めていきます。

お話を聞いて、「それだけで納豆ができるの?」とびっくりしている子もいました。

稲わらにいる納豆菌が、大豆を納豆に変身させてくれるということを知り、「美味しくなりますように」とみんなでお願いしました。

稲わらにいる納豆菌が、大豆を納豆に変身させてくれるということを知り、「美味しくなりますように」とみんなでお願いしました。

新聞紙にくるんだら、電気毛布で包み込み、丸二日間発酵させます。

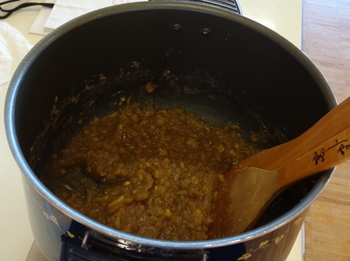

発酵して、納豆の粘り気が出てきました。

発酵して、納豆の粘り気が出てきました。

年長さんに、完成したわら納豆を見せて、作ったみんなでいただきました。

「すごい!納豆できてるー!」「自分で作ったから美味しい」という声が上がったり、

「いつもの納豆と味が違う」「藁の味なのかな?」とわら納豆ならではの味わいを感じたり、

「もっと食べたかったー!」「また作りたい!」と言ってくれる子たちもいました。

「ごちそうさまでした!」「ありがとうございました!」

きちんと挨拶してくれる素敵な年長さんたちでした。

幼稚園生活もあと少し。

たくさんの思い出を作ってほしいと思います。

ヒキガエルのたまご 【2024年3月 7日】

「先生!たんぼにカエルの卵があるよ!!」

ある朝、年長さんが職員室に駆け込んできて教えてくれました。

今年もまどか幼稚園の園庭に、ヒキガエルが産卵に訪れたようです。

たんぼにも、ビオトープにも、たくさんのたまごがありました。

たんぼに産み落とされた卵は、来年度の活動に向けて、ビオトープにお引っ越しすることになりました。

カエルの卵をお引っ越しするよ~と声をかけると、たんぼを取り囲むほどの子どもたちが集まってくれました。

砂場の鍋やボールを持ってきて、「これに入れて!」「運んでくるよ」と自分たちで考え、お手伝いしてくれました。

この時は写真を撮れなかったので、後日残った卵をお引っ越ししている写真をお見せします。

「黒いの全部卵なの?」「プルプルしてる!」「いつおたまじゃくしになる?」と色々な声が上がりました。

冬の朝の氷遊び 【2024年1月30日】

思わず「寒い」と口に出してしまうほど冷えた朝、園庭のビオトープには氷が張っていました。

早速、年長さんたちはスコップを取り出し氷を割っていました。

早速、年長さんたちはスコップを取り出し氷を割っていました。

お皿に並べてみたり、砕いてかき氷にしてみたりと遊び方は様々です。

お皿に並べてみたり、砕いてかき氷にしてみたりと遊び方は様々です。

手を伸ばして苦労して手に入れた氷には愛着がわくようで、

手を伸ばして苦労して手に入れた氷には愛着がわくようで、

「こんなの取れたー!」とみんないい笑顔で見せてくれました。

「こんなの取れたー!」とみんないい笑顔で見せてくれました。

「それなあに?」と興味津々の年少さんに、年長さんが「池で取った氷だよ」とおすそわけをしてくれました。

「ありがとう!」とニコニコ笑顔の年少さんは早速、水で洗って太陽にかざしてキラキラを楽しみました。

おままごとをしている年少さんにも、氷を分けてくれました。

冬の園庭遊び 【2024年1月16日】

よく晴れた寒い朝、子どもたちは園庭で元気いっぱい体を動かしていました。

お正月あそびとして、羽根つきをやっている子どもたちがいました。

何度も空振りしながら「下から打ったらいいかも!」「もうちょっと優しく打ったら出来そう!」と試行錯誤を重ねていました。

難しかった分、続けて打てた時の喜びは一入でした。

こままわしをしている子どもたちもいました。

こまが回った時には、「回った!回った!」と大興奮の中、みんなで観察しました。

日本の文化に触れる経験になったかと思います。

砂場では、「温泉だー!」と言って砂風呂を作っている子たちがいました。

くつろいでいる表情がたまらないですね。

くつろいでいる表情がたまらないですね。

寒さから連想される遊びを見ていると、子どもたちも季節の移ろいを感じてくれているようで嬉しく思います。

冬ならではの氷遊びは、次回ご紹介する予定です。

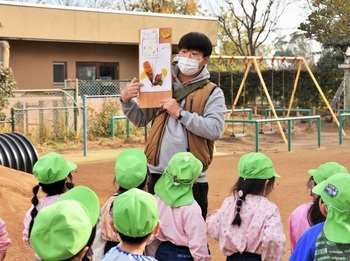

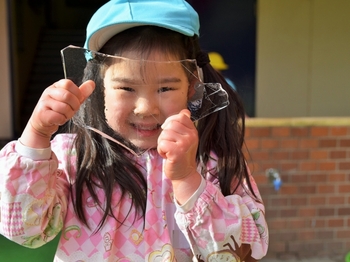

園庭ツアーで色探し 【2023年12月 8日】

先日、父母の会主催の園庭ツアーが開催されました。

今年も、Biotop Guild代表の三森典彰さんにお越しいただき、秋の色探しを行いました。

年長さんは、はじめに生きもののお話を聞いてから園庭に集まりました。

色探しのやり方を聞いたら、よーいスタート!

みんな一斉に駆け出します。

見慣れた園庭も、色に着目すると新たな発見があります。

落ち葉のプールは、子どもたちにも大人気。

はっぱ集めにご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

はっぱを見つけたら、色見本の中からぴったりな色を探しておいていきます。

このはっぱはなんだろう?と思ったら三森さんに聞きに行きます。

このはっぱはなんだろう?と思ったら三森さんに聞きに行きます。

はっぱの名前を教えてもらったり、一緒に植物の感触を楽しんだり、いいにおい・くさいにおいの植物をかいでみたりと五感を使って楽しみました。

はっぱの名前を教えてもらったり、一緒に植物の感触を楽しんだり、いいにおい・くさいにおいの植物をかいでみたりと五感を使って楽しみました。

最後は、見つけた色をみんなで振り返ります。

たくさんの色を見つけられましたね。

園庭ツアーをきっかけに、日常生活の中でも、色や植物に目を向ける時間を持ってもらえたら嬉しいです。

園庭ツアーをきっかけに、日常生活の中でも、色や植物に目を向ける時間を持ってもらえたら嬉しいです。

たくさんの準備をしてくださった父母の会の皆様、本当にありがとうございました。

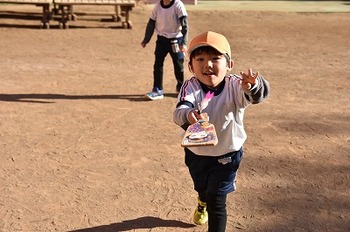

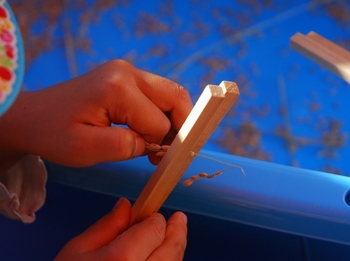

年長さんの稲刈り 【2023年10月19日】

10月初旬、爽やかな秋晴れの中、年長さんの稲刈りがありました。

種もみから大切に育てた稲を囲んで、鎌の使い方や稲の刈り方を教えてもらいます。

「カマキリの"カマ"だね!」と気付いて声をあげてくれる子もいました。

初めて触る道具に緊張した面持ちの子もいましたが、自分たちで育てたお米を上手に刈り取ることが出来ました。

当日お休みだった子も、別の日に稲刈りを行いました。

他学年の子たちもいる中で稲刈りをしたので、「僕もやりたい!!」と興味を持った子がたくさんいました。

年長さんになったときを楽しみに待ってもらえたらと思います。

「鎌はカマキリの"カマ"なんだよね~」と、当日の話を覚えてカマキリポーズをしてくれる子もいて、幼稚園の活動が子どもたちの知識や経験に結びついていることに嬉しくなりました。

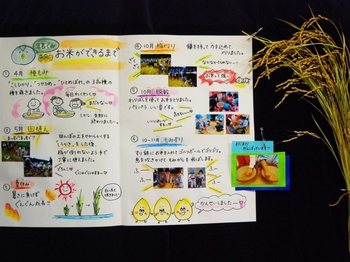

これから、脱穀、もみすり、精米をします。

おにぎりまでもう少し。

お米ができるまでの過程を子どもたちに体験してもらいたいと思います。

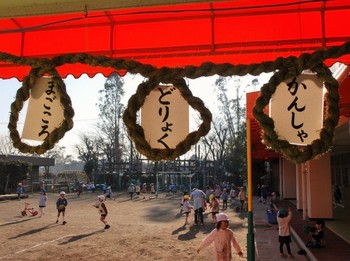

秋の訪れ 【2023年10月10日】

ようやく秋らしい陽気になってきました。

幼稚園では、運動会練習が始まっています。

園庭で振付を覚えたり、自由遊びの中でリレーの練習が行われたり、クラスからも運動会の歌が元気よく聞こえてきます。

園庭では、秋の訪れを早速感じている子どもたちがいました。

落ち葉を集めている子たちに声をかけると、「はっぱが黄色い!」「きれいな色だから集めてるの!」と自慢のはっぱを見せてくれました。

木の高いところにある木の実を、枝を使って落としている子たちもいました。木の実を落とす子、落ちてくる木の実を拾う子と役割分担をしていて、手の届かない木の実をあきらめるのではなく、なんとしても取るんだという強い気持ちが生んだアイデアでした。

築山から、フラフープを一斉に転がす様子も見られました。

どうやって手を離すと遠くまで転がるのか考えている子、転がるフラフープと競争している子などいろいろな楽しみ方があるようです。

虫探しの中で大きなカマキリを捕まえた年長さん。

興味津々の年少さんたちが「みーせーて!」と駆け寄ると、「いいよ!」と、見やすいように場所を開けてくれる優しい姿も見られました。

子どもたちが、秋が深まるのを楽しみにできるように、幼稚園でも声をかけていきたいと思います。

9月の園庭遊び 【2023年9月14日】

夏休みが終わり、新学期が始まりました。

台風がきたりと、お天気が優れない日が続いていましたが、今日は晴天。

園庭に出て思いっきり遊びました。

「枝豆みたいなはっぱを見つけたからおままごとするの!」と小さな葉を大切に摘んでいたり、

稲穂が黄金色に色づき始めたのに気が付く子たちもいました。

たんぼの周りには色々な生きものが集まってくるので、田植えを行った年長さんだけではなく、他学年の子どもたちもたんぼの様子を気にかけることが出来ています。

また、今日は職員が草取りをしていると、手伝ってくれる子どもたちがいました。

ひとりでは抜けない頑丈なツルも、みんなと一緒にならできるかも!と協力している姿が見られました。

「大きなかぶみたいだね!」という声が聞こえてくる中、無事に抜くことが出来ました。

取れた大きな葉を使って遊びは続きます。

職員が葉を使って大きな音が出る遊びを見せると、子どもたちも自分で葉っぱを見つけ、チャレンジしていました。

はっぱをじっくり観察し、「ちょうちょみたいなはっぱがあった!」「これで魔法が使えそう!」と想像力を膨らませている子たちもいました。

まだまだ残暑が続きますが、子どもたちと少しずつ秋を見つけていきたいと思います。

夏の訪れ 【2023年7月20日】

今日で1学期が終わりました。

新生活が始まって3か月半、まどか幼稚園でどんな思い出ができたでしょうか?

4月、新しい環境にドキドキして、周りの様子をうかがいながら玄関をくぐっていた子が、元気いっぱいに「おはよう!」と挨拶してくれるようになりました。

年長さんに手を引かれながら教室に向かっていた年少さんは、年長さんと一緒にカメを見ながら笑いあえるようになりました。

子どもたちの成長を近くで感じることができて、これからの活動がますます楽しみです。

たんぼの活動では、年長さんたちが種もみ播き、代掻き、田植えを行いました。たんぼの経験を通じて、植物の成長やお米の大切さを感じてもらえたらと思っています。

周りにいた年少・年中の子どもたちも、興味をもってたんぼに集まってくる様子が見られました。

苗の成長を普段の外遊びでも見守っていき、年少・年中さんたちが年長になった時のたんぼの活動が楽しみになれば嬉しいです。

外で遊べないほどの暑い日が続いていますが、「セミが鳴いているね。夏だね。」と話している子どもたちがいました。室内でも耳を澄ませて夏を感じている姿がとても印象的でした。

外に目を向けると、セミだけではなく、カブトムシやクワガタムシ、ホタル、コガネムシ、カマキリなど夏ならではの生きものを見つけられます。

夏休み中、ぜひお子さんと一緒に探してみてください。

夏期保育や夏休み明けに、子どもたちから夏休みの話を聞くのを楽しみにしています!

熱中症に気を付けて、楽しい夏をお過ごしください。

雨が好きな生きもの探し 【2023年6月23日】

6月になり、雨の日も多くなりました。

すっきりしないお天気が続いていますが、子どもたちはこの季節ならではの楽しみを見つけて遊んでいます。

「この図鑑に載っている生きものを探したい!」と声をかけてくれた子と一緒に、雨が好きな生きものを探しに園庭散策をしました。

ビオトープ池からオタマジャクシがいなくなっていることに気が付くと、「カエルはどんなところにいるんだろう」と疑問がわいてきます。

その話を聞いた他の子どもたちが、「ヒキガエルがこの前あっちにいたよ!」「この下にたくさんいるの見た!」と教えてくれます。

残念ながら今日は見つけることができませんでしたが、「今は餌を取りに行っているのかも」と子どもたちの想像は続いていきます。

次は、ビオトープ池にたくさんいるアメンボを、近くで観察するために捕まえようと試みました。

すばしっこいアメンボに苦戦していると、「なにしてるの?」「アメンボ僕も捕まえたい!」「大きい鍋のほうが取れると思う!」とビオトープをぐるっと囲むほどのたくさんの子どもたちが集まってきてくれました。

捕まえたアメンボを取り囲む姿は真剣そのもの。交代しながらじっくり観察しました。「どうやって水の上を泳いでるの?」と近くで観察したからこその新しい疑問も生まれてきました。

他にも、水たまりで遊んだり、

アスレチックの苔が生き生きとしていることに気が付いたり、

じめじめした場所でダンゴムシを探したりと、

季節の移り変わりを感じながら日々を過ごしています。

各クラスで育てている野菜もだんだんと大きくなってきました。

自分のクラスで育てている野菜だけではなく、他のクラスの野菜を観察して、花が咲いたこと、実ができたことを報告してくれる子もいます。

これからたくさん雨が降り、暑くなってくると野菜はぐんぐん成長していきます。

収穫できる日を楽しみにしながら、子どもたちと観察していこうと思います。

5月の季節遊び 【2023年5月29日】

5月になり、暑い日も増えて生きものたちが活発になってきました。

子どもたちは、園庭を走り回りながら季節のものを探すのがとても上手です。

「こっちにかわいいお花があったよ!」「オタマジャクシはちっちゃいカエルになったみたい!」「ここにはたくさんダンゴムシがいるんだよ!」と目をキラキラさせて報告に来てくれます。

ビオトープでは、ヤゴを捕まえる子も増えてきています。

ビオトープでは、ヤゴを捕まえる子も増えてきています。

捕まえたヤゴをみんなで観察し、顔で種類を判別できるようになった子もいるようです。

年少さんが、「私も捕まえてみたい!」と言うと、ベテランの年長さんが「こっちの網で捕まえたらいいよ」と自分のものを貸してあげていました。

生きものを通じて異年齢の交流が生まれています。

また、最近の幼稚園では、色水づくりも盛んに行われています。アスレチックの上に登って木の実を取ってつぶしてみたり、きれいな色のお花を入れてみたりと子どもたちの個性があふれていました。

6月に開催されるどろんこボディペインティングでも、カラフルな絵の具をたくさん使って色水遊びが楽しめます。職員も子どもたちと一緒に全力で遊びたいと思います。

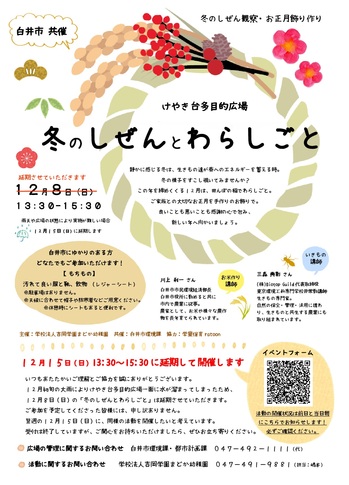

【けやき台】2023年度のイベント予定 【2023年4月 1日】

白井市には緑地が多く残っていますが、子ども達が自然体験をする機会は年々少なくなってしまいました。

まどか幼稚園では自然の魅力や季節の移ろいを感じる体験を大切にしていますが、園の外でも、卒園してからも、子ども達が地域の自然の中で様々な体験をしながら豊かな感性や情緒を育くんでいけるようにと願っています。

小さな一歩ではありますが、2018年10月より白井市と協働で地域の自然体験の場づくりをはじめました。

西白井駅から徒歩3分ほどの調整池横にある「けやき台多目的広場」で、地域の生きものを観察できる池や田んぼなどを、イベントを通して地域の皆さんと一緒に作り、活動しています。地域の生きものを育み、体験の機会を作り、自然に触れた思い出の場を増やすことができるように努めますので、ご理解ご協力をいただければ幸いです。

2023年度も白井市とまどか幼稚園の共催イベントとして、以下の通り田んぼビオトープや季節の自然に親しむ活動をおこないます。

白井にゆかりのある方はどなたでもご参加いただけますので、ぜひご検討ください♪

各活動の詳細やお申込みについては、以下のリンク先からご覧いただけます。

第1回 春の自然観察と田んぼ・苗の準備

実施日:5月14日(日)10:00~12:00

予備日:5月21日(日)10:00~12:00

内容 :田んぼの土作り 自然観察 草花あそび

詳細・申込み:https://forms.gle/XPFYqasNG8nAe2xJ9

第2回 初夏の自然観察と田植え

実施日:6月10日(土)10:00~12:00

予備日:6月11日(日)10:00~12:00

内容 :田植え 生きものしらべ カメラ教室

詳細・申込み:https://forms.gle/ogTMUp6RG4zuJmP3A

第3回 秋の自然観察と稲刈り

実施日:9月30日(土)10:00~12:00

予備日:10月1日(日)10:00~12:00

内容 :稲刈りとはさがけ 木の実・木の枝・木の葉のクラフト

詳細・申込み:https://forms.gle/sTJrNiKCn8B8v5R28

第4回 冬の自然観察としめ縄作り

実施日:12月2日(土)13:30~15:30

予備日:12月9日(土)13:30~15:30

内容 :しめ縄のお正月飾り作り わら細工

詳細・申込み:https://forms.gle/9ciC769SmGPn9Sox8

番外編 西白井のナイトツアー

実施日:9月(日程未定)18:30~20:00

内容 :夜の田んぼ探検 ライトトラップ 夏と秋のいきもの観察

詳細・申込み:https://forms.gle/VpvxR3aTqXEVye6v6

春の観察会 【2023年3月17日】

3月4日、白井市平塚の里山で春の観察会をおこないました。

滝田家住宅にお住まいの瀧田さんのご厚意により、まどかこどもレグルが活動場所"レグルの森"としてお借りしている里山です。

講師はBiotopGuild代表の三森さん。

生きもののことや自然の楽しみ方を教えていただきます。

春のはじまりの頃でしたが、里山ではたくさんの季節の変化を感じることができました。

春のはじまりの頃でしたが、里山ではたくさんの季節の変化を感じることができました。

満開の河津桜、終わりかけのロウバイ、足元で花開くハコベやオオイヌノフグリ、土から出てきたツクシ。

花にはミツバチが訪れて、動きはじめたアマガエルにも出会います。

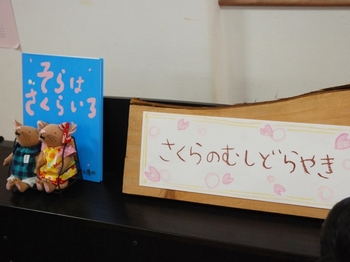

自然を観察した後は、里山の竹林から伐り出した竹を使ってオリジナルの菓子きり作り。

自然を観察した後は、里山の竹林から伐り出した竹を使ってオリジナルの菓子きり作り。

納屋の下では木の実のクラフトもおこない、たくさんの種類の素材を使って思い思いに作品を作りました。

河津桜の手前では野点の準備が整い、三森さんからお抹茶の点て方を教えてもらい体験します。

河津桜の手前では野点の準備が整い、三森さんからお抹茶の点て方を教えてもらい体験します。

お抹茶に合わせるきせつのお菓子は桜と甘酒のかるかん。幼稚園で準備した手作りお菓子です。

お抹茶に合わせるきせつのお菓子は桜と甘酒のかるかん。幼稚園で準備した手作りお菓子です。

完成した自分の菓子きりを使って、きせつのお菓子とお抹茶を味わい、春を楽しみました。

お越しいただいた皆様、ありがとうございました!

お越しいただいた皆様、ありがとうございました!

来年度も年3回程の観察会をおこないたいと考えていますので、ぜひご参加ください♪

稲わらなっとう作り 【2023年2月28日】

2月20日、今年度もまどか幼稚園で納豆作りをおこないました。

参加するのは、納豆作りをしたいと希望して、紙に名前を書いて提出した年長組の子ども達です。

材料はお米を収穫した後の稲わらと大豆の2つ。

宮城県の雁音農産の小野寺さんからいただいた稲わらでわらつとを作り、沸騰したお湯で数分消毒。

稲の中には納豆菌が多く存在し、わら1本に生きている菌はなんと1000万以上。

茹でることで他の菌はなくなりますが、熱に強い納豆菌はわらに残ります。 子ども達は順番に、茹でた大豆をわらつとの中に入れて...

子ども達は順番に、茹でた大豆をわらつとの中に入れて...

大豆でいっぱいになったらわらを折り曲げふたをして、新聞紙でくるっと包みます。

電気毛布の中で2日間保温すると、わらの納豆菌が活性化して大豆は納豆に変身。

電気毛布の中で2日間保温すると、わらの納豆菌が活性化して大豆は納豆に変身。

糸を引く納豆ができあがっていました。 ごはんと一緒にクラスへお届けし、お昼ご飯と一緒に美味しく食べることができました♪

ごはんと一緒にクラスへお届けし、お昼ご飯と一緒に美味しく食べることができました♪

お正月遊び 【2023年1月23日】

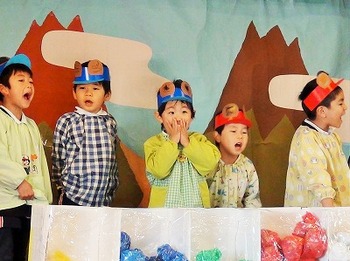

1月になり各クラスでは発表会の練習が本格的にはじまりました。

子ども達はセリフを覚えたり、踊りや動きを練習したり、毎日一生懸命取り組んでいますが、朝や帰り、練習の合間には園庭で思いきり遊びます。

お正月遊びとして1月に毎年登場するのが、こまや羽子板、けん玉など昔ながらの遊び。

お正月遊びとして1月に毎年登場するのが、こまや羽子板、けん玉など昔ながらの遊び。

年長さんは友達と誘い合って羽子板を持って出かけたり、外遊びの前に何回かけん玉をしたり。

年中さんや年少さんもそんな年長さんの様子を見てお正月遊びに興味を持ち、見様見真似で遊びはじめます。

こまは難しくなかなか回りませんが、園長先生が上手に回すと子ども達から「わぁっ!」と歓声があがり、回るコマを追いかけて眺めたり、自分でももう一度挑戦したりしていました。

収穫祭 【2022年12月23日】

12月17日、白井市平塚でまどか幼稚園の収穫祭をおこないました。

収穫への感謝を思い、翌年の健康と幸せを願う日です。

講師は宮城県大崎市で様々な生きものと共存する田んぼを育む小野寺さんご夫妻(雁音農産開発有限会社)。

そして生きもの専門家の三森さん(株式会社BiotopGuild)。

小野寺さんと三森さんは、10年以上前に年長さんのお米作りをはじめてから今まで、苗の育て方、田植え、お手入れ、収穫、何か問題があった時のアドバイスなど、毎年サポートしてくださっています。

もみ殻かまどに火を入れて、収穫祭のはじまり。

もみ殻かまどに火を入れて、収穫祭のはじまり。

もみ殻かまどは籾摺りの過程で出るもみ殻を燃料として活用することができ、お米がふっくらと炊き上がります。

稲わらはしめ縄をない、紙垂や水引、松葉、昆布、にぼしなどを飾ります。

子ども達も大人の人と協力して挑戦。素敵なお正月飾りができあがりました。

民家の中では、小野寺さんのお話。

民家の中では、小野寺さんのお話。

机の上の大きなジオラマ田んぼを囲み、子ども達自身が生きものの役を担当してペ―プサートを動かして、田んぼの1年を体験します。

冬の田んぼにはマガンなどの冬鳥が来て、キツネなどの野生動物から襲われないよう近くの沼を利用しながら暮らすことも教えてもらいました。

お話の最後には、農家さんにとっては天敵ですが栄養満点で美味しいタンパク源でもあるいなごのクッキーのお土産。

「はじめて食べた!」「おいしかった!」

子ども達から色々な声があがり、良い体験になったようです。

ドン!と大きな音が鳴ると、さくさく香ばしくポン菓子の出来上がり。

白米と玄米の2種類を味わいました。

11時を過ぎる頃にはもみ殻かまどのごはんがふっくらと炊き上がり、職員で配膳準備。

11時を過ぎる頃にはもみ殻かまどのごはんがふっくらと炊き上がり、職員で配膳準備。

ひとめぼれとささにしきの2種類を小さなおむすびにしてお配りし、召し上がっていただきました。

新米だけでなく、お米の副産物である稲わらやもみ殻の恵みもたくさんいただく収穫祭となりました。

ご協力いただいた皆様、ご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました!

おもちつき 【2022年12月21日】

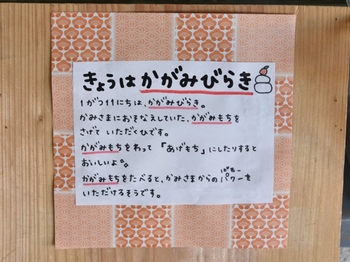

12月8日はおもちつき。

前日にもち米を洗い、水に浸して、朝から大きなかまどで蒸かします。

職員が杵と臼で力強くつき、もち米からやわらかいお餅へ変わっていく様子を見学しました。

もちつき体験はクラスごとに園庭に出て、2人ずつ挑戦。

もちつき体験はクラスごとに園庭に出て、2人ずつ挑戦。

年少さんははじめて重たい杵を持ちあげて、一生懸命おもちつき。

年中さん年長さんはお友達とのやりとりで笑い合ったり、かけ声を出したり、おもちつきを楽しみました。

今年は2年ぶりに佐渡ヶ嶽部屋からお二人の力士さんもいらしてくださり、行事は更に盛り上がります。

今年は2年ぶりに佐渡ヶ嶽部屋からお二人の力士さんもいらしてくださり、行事は更に盛り上がります。

迫力ある取り組みを目の前で見せてくださり、子ども達からの質問にも答えていただいたり、とても貴重な経験となりました。

食べるお餅は、大きなもちつき機でついてきなこ餅やしょうゆ餅として味わい、お腹いっぱい。

食べるお餅は、大きなもちつき機でついてきなこ餅やしょうゆ餅として味わい、お腹いっぱい。

昔から生命力を高めるとされるお餅にたっぷり触れ、良い1日となりました♪ ついたお餅の一部は丸くまとめて、鏡餅作り。

ついたお餅の一部は丸くまとめて、鏡餅作り。

玄関やクラスに飾り、新しい年を迎えたいと思います。

新年が皆様にとって良い年となりますように。

秋のお芋掘り 【2022年11月30日】

10月下旬から11月上旬にかけて、今年も鎌ヶ谷市の小杉園さんの畑へお芋掘りに出かけました。

幼稚園を出てバスに乗ること15分。

農家の小杉さんがツルを刈ってくださった畝の間に入り、自分が掘るサツマイモを見つけます。

手を使って土を掘り、頑張っても難しい時には職員がシャベルを使って手伝い、折らないように、残さないように気を付けて掘り上げます。

収穫できた時には、子ども達はみんな良い表情

嬉しそうにサツマイモを見せてくれました。

今年のサツマイモは全体的に少し小さく、中にはツルの下にお芋ができていないことも。

今年のサツマイモは全体的に少し小さく、中にはツルの下にお芋ができていないことも。

病害の影響で春には必要な苗を仕入れることも難しかったという農家さんのお話も聞きました。

サツマイモにとって厳しい年でしたが、変わらずお芋掘りを楽しみ、秋を感じられたことを有難く思います。 幼稚園に持ち帰ったサツマイモは、ふかしいもをしたり、"レグルの森"と呼んでいる平塚の里山で石窯の焼き芋を作ったり、学年ごとに秋の味を楽しみました。

幼稚園に持ち帰ったサツマイモは、ふかしいもをしたり、"レグルの森"と呼んでいる平塚の里山で石窯の焼き芋を作ったり、学年ごとに秋の味を楽しみました。

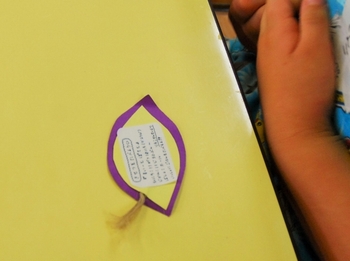

父母の会催し 園庭ツアー 【2022年9月16日】

9月12日、13日は父母の会催し「園庭ツアー」

日頃からまどか幼稚園を支えてくださっている父母の会の皆様が、子ども達のために素敵な企画を用意してくださいました。

生きもの専門家の三森さんを講師にお迎えして、園庭で葉っぱペンダントを作り、初秋の自然を楽しみます♪

1日目は年長組。

1日目は年長組。

お友達と一緒に葉っぱを探したり、自分のお気に入りを黙々と厳選したり、子ども達それぞれのペースで工作スペースに向かい、お母様達に作り方を教えてもらいます。

ペンダントが完成したら、池の周りで生きもののフィギュアを探すゲーム。

ペンダントが完成したら、池の周りで生きもののフィギュアを探すゲーム。

見つけた時に指を指したり伝えたりしないで、誰にもわからないように探してみようという最初のお話を守ろうと頑張る子や、見つけた拍子につい「あっ!」と言って口を急いでおさえる子、内緒でお友達にヒントを伝える子、年長さんならではのやりとりが見られる活動となりました。

2日目は年中組と年少組。

年中さんは園庭の中を歩いたり駆け回ったりしながら色々な形や大きさの葉っぱを選び、年少さんは選んだ葉っぱを色んな先生やお母様達に見せてくれます。

なかなか葉っぱが見つからない子もお友達の作品を参考にして、ゆっくりと自分の葉っぱを探しました。

ペンダントが完成した後は、顕微鏡で草のたねや花、セミやトンボの抜け殻などを大きく見てみたり、木登りの木に隠れた生きもののフィギュアを探したり、草むらで本物のバッタやカマキリと出会ったり。

各クラスの子ども達の興味に合わせた活動となりました。

当日お休みしていた子ども達も、後日外遊びの時間に担任と葉っぱを探してペンダント作り。

今日はお母様達もペンダント作りのサポートと、ご家庭に持ち帰る準備のために再度集まってくださいました。

身近な自然を作品にした葉っぱのペンダント。

小さな葉を組み合わせて飾る子もいれば、葉を1枚だけ飾る子もいて...園庭の葉っぱと子ども達それぞれの感性が組み合わさると、ひとつとして同じものはありません♪

中には色がすぐに変わってしまう葉もありますが、思い出として飾ったり、ご家庭でもまた同じように作ってみたり、楽しんでいただければと思います。

企画から準備、当日の運営、活動後のフォローまで、子ども達のためにお力添えをいただいた父母の会の皆様、園庭の自然をいつも以上に楽しませてくださった講師の三森さんに、心より感謝いたします。ありがとうございました。

企画から準備、当日の運営、活動後のフォローまで、子ども達のためにお力添えをいただいた父母の会の皆様、園庭の自然をいつも以上に楽しませてくださった講師の三森さんに、心より感謝いたします。ありがとうございました。

年長さんの初夏の里山散策 【2022年7月22日】

6月20日、年長組の子ども達が里山散策へ出かけました。

谷田武西の原っぱと森の会の皆さんが白井市・印西市と協力して保全作業を続けてこられたことで、豊かな環境が守られている里山。

ごあいさつをしてから森の中の散策道を歩き、クモの仲間やノコギリクワガタ、キノコなどを見つけて観察。

原っぱでは子ども達それぞれ自由に遊ばせてもらい、生きものを捕まえようと一生懸命探したり、お花を摘んで花束を作ったり、背丈の高い草の中を駆け回ったりして思いきり遊び、あっという間に終わりの時間になりました。

原っぱでは子ども達それぞれ自由に遊ばせてもらい、生きものを捕まえようと一生懸命探したり、お花を摘んで花束を作ったり、背丈の高い草の中を駆け回ったりして思いきり遊び、あっという間に終わりの時間になりました。

昔は木を伐りだす森や林は人の暮らしに欠かせないもので、使われ手入れされることで里山が維持されていましたが、人の暮らしが変わった今ではどんどん少なくなっています。

昔は木を伐りだす森や林は人の暮らしに欠かせないもので、使われ手入れされることで里山が維持されていましたが、人の暮らしが変わった今ではどんどん少なくなっています。

地域に残る貴重な自然に触れる機会をいただけるのは、とても有難いことです。

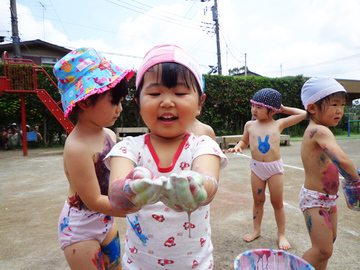

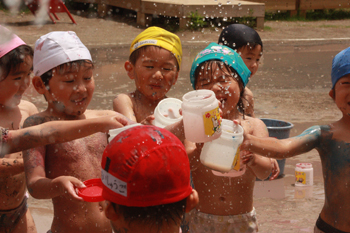

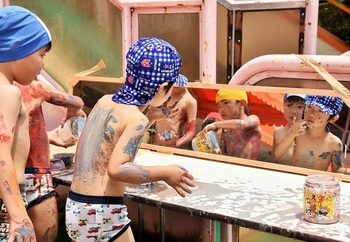

年少・年長 どろんこボディペインティング 【2022年6月24日】

絵の具とどろんこ遊びを体いっぱい楽しむ、どろんこボディペインティング。

今年は予定していた時期がちょうど梅雨寒となり、延期が続いてしまいましたが...

6月10日は年少組、6月17日は年長組の子ども達が活動をおこなうことができました

絵の具をぺたぺた自分につけたり、お友達や先生につけたり、違う色と合わせて新しい色を作ったり。

水を使いはじめると色水遊びに変わり、園庭のあちらこちらに色んな色の水溜り。

歩いたり、座ったり、泥遊びをしているうちに、全身どろんこに変わります。

年少さんははじめての体験でしたが、たくさんの色や水に触れながら夢中で遊びました。

年長さんは最初から最後までダイナミック!クラスを超えてお友達とも関わりながら、とても賑やかなどろんこボディペインティングとなりました。

年中組の活動は夏休みを挟み、2学期のはじまる9月上旬に予定しています。

年中組の活動は夏休みを挟み、2学期のはじまる9月上旬に予定しています。

水遊びが気持ちの良い暑い日に、思いきり楽しむことができますように♪

代掻き後の田んぼ 【2022年6月 7日】

秋の収穫を終えてから春が来るまでは、田んぼのお休み期間。

冬の間は氷が張ったり、水がほとんどなくなる時期もあれば、また雨が降って水が溜まったり...

春になっても昨年の稲の根元はまだ田んぼに残り、土はごろごろと固い所が多くあります。 5月下旬の代掻きでは年長組の子ども達みんなで、田んぼに代わる代わる裸足で入り、土をほぐしました。

5月下旬の代掻きでは年長組の子ども達みんなで、田んぼに代わる代わる裸足で入り、土をほぐしました。

子ども達の頑張りにより田んぼはとても柔らかくなり、水と混ざり合ってたぷたぷ、とろとろ。

代掻きをすることで稲の根は田んぼに活着しやすくなり、水が均一に張れるようにもなります。

翌日、しっかり土が沈んだ田んぼにはヤゴなど水の中の生きもの達が歩いた跡が見え、湿った土手の上にはツバメがやってきました。

まどか幼稚園のツバメは今年の春1回目の巣を天敵に壊されてしまったのですが、諦めずに田んぼと池から泥や枯れ草を運んで2回目の巣を作り、今は無事に卵を温めているようです。

年長組の子ども達がお米作りをすることで、田んぼとつながる生きもの達が園庭を訪れ、稲と一緒にたくさんの小さな命が育っていきます♪

年長組の子ども達がお米作りをすることで、田んぼとつながる生きもの達が園庭を訪れ、稲と一緒にたくさんの小さな命が育っていきます♪

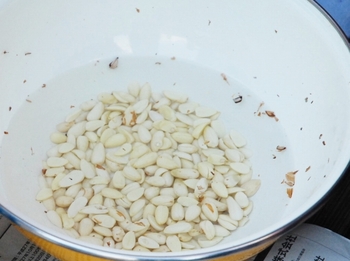

まどかみその仕込み 【2022年5月16日】

5月11日は年長組のみそ作り。

例年は年中組の3学期に作っていますが、昨年度は感染症の影響により予定の変更が重なり、進級してからおこなうことになりました。

材料は大豆・米麹・塩の3つ。

大豆は水に浸けてふくらませ、圧力鍋でやわらかく煮て、米麹と塩と一緒に袋の中に入れます。

まずは大豆を指で狙ってつぶし、手のひら全体で混ぜて...準備完了!

まずは大豆を指で狙ってつぶし、手のひら全体で混ぜて...準備完了!

まだ全くみそには見えませんが、年長組3クラス分を合わせて、空気が入らないよう樽に入れて、冷暗所で休ませます。

発酵と熟成が順調であれば、冬のはじめ頃には出来上がるはずです。

みそ作りをはじめてから、6年目のまどかみそ。

今年も無事に完成し、美味しいお味噌汁を味わえますように。

新年度のはじまり 【2022年4月21日】

4月11日に始業式、12日には入園式をおこない、たくさんの子ども達と共にまどか幼稚園の新年度がはじまりました。

年少さんはさみしい気持ちや不安をこらえる子もいれば、張り切って目を輝かせる子、遊びたくてたまらない元気いっぱいな子も。

子ども達はそれぞれ、小さな体で毎日一生懸命はじめての園生活を過ごしています。

進級した年長さんと年中さんは、年少さんと手を繋いでクラスへ案内したり、靴や絵本袋を持ってあげたり、声をかけたり励ましたり。

進級した年長さんと年中さんは、年少さんと手を繋いでクラスへ案内したり、靴や絵本袋を持ってあげたり、声をかけたり励ましたり。

1日も早く年少さんがまどか幼稚園に慣れて楽しく過ごせるように、寄り添い手伝ってくれる姿を色々な場面で見せてくれます。

4月はどの学年の子ども達もたくさんのエネルギーを使い、頑張る時期です。

4月はどの学年の子ども達もたくさんのエネルギーを使い、頑張る時期です。

お家でゆっくり休んで、また元気な姿で登園してくれることを楽しみに待っています。

春の訪れ 【2022年3月17日】

あたたかい日が続き、草木が次々に芽生えてきました。

春をいち早く知らせてくれるフキノトウ。ツクシも顔を出し、アジサイの葉も少しずつ開きはじめています。

アスレチックに登ると、たくさんの桜のつぼみ。

開花を楽しみに待つ子ども達は、ふくらんだつぼみを見上げて目を輝かせていました。

池には冬の眠りから目覚めたヒキガエル。

池には冬の眠りから目覚めたヒキガエル。

春がはじまるこの時期は繁殖期となり、産卵のために一斉に水辺に集まります。 池に集まったたくさんのヒキガエルに気付いた子ども達は、驚きながら何匹いるのか数えたり、オス同士が戦う様子を見て心配したり。

池に集まったたくさんのヒキガエルに気付いた子ども達は、驚きながら何匹いるのか数えたり、オス同士が戦う様子を見て心配したり。

普段はなかなか出会えないヒキガエルをじっくり観察しました。

産卵を終えると池から離れて、また落ち葉や土、側溝の中へ。

産卵を終えると池から離れて、また落ち葉や土、側溝の中へ。

4月になる頃には、池の中がオタマジャクシで賑やかになりそうです。

雛人形 【2022年2月16日】

少しずつ寒さが緩み、日毎に春へ近づく頃。

幼稚園の玄関には先週から雛人形を飾っています。

バスや車で通園している子ども達は、玄関に入ると「わー!」と歓声をあげて、立派な雛人形を見上げました。

「この人は何をしているのだろう?」「これは何に使うのだろう?」「あれは触るとやわらかいのかな?」

「この人は何をしているのだろう?」「これは何に使うのだろう?」「あれは触るとやわらかいのかな?」

眺めていると色々なことが気になり、いつの間にか前のめりになってしまいます。 雛人形は、厄を引き受けて人を病気や災いから守る「流し雛」を起源として、子どもの健やかな成長と幸せを願う現代の雛飾りへと受け継がれてきました。

雛人形は、厄を引き受けて人を病気や災いから守る「流し雛」を起源として、子どもの健やかな成長と幸せを願う現代の雛飾りへと受け継がれてきました。

まどか幼稚園のお雛様達は、毎年たくさんの子ども達を見守ってくれています。

みんな元気に、楽しい春を迎えられますように。

園庭の子ども達 【2022年2月10日】

節分の次の日、園庭に落ちていた豆まきの福豆を子ども達が拾い、キッチンのスペースできなこ作りがはじまりました。

大豆を入れる器、剥いた皮を入れる器、きなこを入れる器など、それぞれ決めて使い分け、すりこぎ棒で丁寧にすりつぶします。

子ども達の周りはきなこの良い香りが漂います♪

園庭の真ん中にはドッジボールをする年長さん。

園庭の真ん中にはドッジボールをする年長さん。

声をかけ合いながら、毎日一生懸命取り組んでいます。 ウッドデッキでは泥団子作り。

ウッドデッキでは泥団子作り。

「泥団子を作りたい」と集まる子ども達は、クラスや学年が違っても同じ輪の中で自然とやりとりして、自分の泥だんごを作り上げていきます。

今日は寒さが増していますが、木の芽や草の芽は成長し、鳥は巣作りをはじめ、少しずつ春の気配が感じられてきました。

今日は寒さが増していますが、木の芽や草の芽は成長し、鳥は巣作りをはじめ、少しずつ春の気配が感じられてきました。

年長さんは卒園まで1ヵ月。年中さん、年少さんも2ヵ月後には進級です。

発表会の練習に取り組みながらクラスの繋がりを深め、幼稚園での時間をのびのびと過ごしてもらいたいと思います。

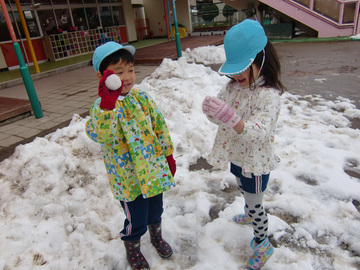

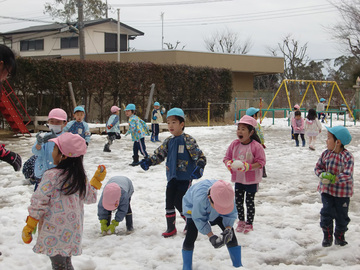

新年の初雪 【2022年1月 7日】

2022年がはじまりました。

新しい年が皆様にとって幸多き1年となりますよう心よりお祈り申し上げます。

まどか幼稚園は本日始業式をおこなう予定でしたが、雪の影響で翌週に延期し、自由登園とさせていただきました。

園庭も幼稚園の周りも一面雪景色。

お隣の調整池には氷が張り、氷の上にはオオハクチョウが休んでいます。 雪遊びの服装で登園した子ども達は張り切って園庭に出かけ、雪だるまを作ったり、雪合戦をしたり、そりで遊んだり、氷を割り集めたり、思いきり遊びました。

雪遊びの服装で登園した子ども達は張り切って園庭に出かけ、雪だるまを作ったり、雪合戦をしたり、そりで遊んだり、氷を割り集めたり、思いきり遊びました。

登園しなかった子ども達も、きっとお家の近くでご家族やお友達と雪の日の楽しい思い出をたくさん作ったことと思います。

登園しなかった子ども達も、きっとお家の近くでご家族やお友達と雪の日の楽しい思い出をたくさん作ったことと思います。

また来週、クラスのみんなで新年の挨拶をして、3学期をはじめられることを楽しみにしています。

今年も子ども達が笑顔であふれ、健やかに豊かな経験を広げていけますよう、職員一同見守ってまいります。

どうぞよろしくお願いいたします!

収穫祭 【2021年12月24日】

12月19日、白井市平塚でまどか幼稚園の収穫祭をおこないました。

収穫への感謝を思い、翌年の健康と幸せを願う日です。

講師はBiotop Guildの代表、生きもの専門家の三森さん。

そして、宮城県大崎市で様々な生きものと共存する田んぼを育む雁音農産開発有限会社の小野寺さんご夫妻。

年長さんの活動としてお米作りをはじめてから今まで、苗の育て方から田植え、その後のお手入れ、収穫、何か問題があった時のアドバイスまで、小野寺さんと三森さんに長年サポートしていただき、収穫祭にもお越しいただいています。

もみ殻かまどに火を入れて、収穫祭のはじまり。

籾摺りの過程で出るもみ殻を、捨てずに燃料として活用することができるかまどです。 稲わらはしめ縄をない、紙垂や水引、松葉、昆布、にぼしなどを飾り、お正月飾りに。

稲わらはしめ縄をない、紙垂や水引、松葉、昆布、にぼしなどを飾り、お正月飾りに。

子ども達も大人の人と協力して自分のしめ縄を作りました。

民家の中では、小野寺さんのお話。

民家の中では、小野寺さんのお話。

お米のこと、田んぼの生きもののこと、田んぼが広がる環境にやってくる動物たちのことを紙芝居や映像で学びます。

お話の最後には、いなごクッキー。いなごは稲を食べて農家さんを困らせますが、栄養満点で美味しいタンパク源として重宝される生きものでもあります。

恐る恐る1口。たくさんの子ども達がはじめての体験に挑戦しました。

ポン菓子はドン!という大きな音と煙で、香ばしく出来上がり。

ポン菓子はドン!という大きな音と煙で、香ばしく出来上がり。

白米と玄米の2種類を楽しみます。

ポン菓子の横では、千歯こきを使った脱穀と、すり鉢とボールを使った籾摺りの体験。

ポン菓子の横では、千歯こきを使った脱穀と、すり鉢とボールを使った籾摺りの体験。

兄弟や親子で協力し、玄米にできたお米はお土産として持ち帰りました。

収穫祭中盤にはもみ殻かまどのごはんがふっくらと炊き上がり、職員で配膳準備。

収穫祭中盤にはもみ殻かまどのごはんがふっくらと炊き上がり、職員で配膳準備。

小さなおむすびにしてお配りし、召し上がっていただきました。

数日前に仕込んでおいたわらなっとうの味見も。

新米だけでなく、お米の副産物である稲わらやもみ殻の恵みもたくさんいただく収穫祭となりました。

新米だけでなく、お米の副産物である稲わらやもみ殻の恵みもたくさんいただく収穫祭となりました。

昨年度の収穫祭は新型コロナウイルス感染症の影響により食べる活動を控え、小野寺さんにもお越しいただけませんでしたが、このような形で実施できたことを嬉しく思います。

ご理解ご協力いただきました皆様、誠にありがとうございました!

稲わらなっとう作り 【2021年12月17日】

12月10日、年長さんが納豆作りをおこないました

材料は稲わらと大豆の2つ。

宮城県の雁音農産の小野寺さんからいただいた稲わらでわらつとを作り、沸騰したお湯で数分茹でます。

大豆は一晩水に浸してから、圧力鍋で煮て柔らかくします。

参加するのは、納豆作りをしたいと希望して紙に名前を書いて提出した子ども達。

参加するのは、納豆作りをしたいと希望して紙に名前を書いて提出した子ども達。

クラスごとにホールに集まり、茹でたわらの中に茹でた大豆を入れていきます。

稲の中には納豆菌が多く、わら1本に生きている菌はなんと1000万以上。

稲の中には納豆菌が多く、わら1本に生きている菌はなんと1000万以上。

新聞紙でくるっと包み、電気毛布の中で1~2日間保温すると、わらの納豆菌が活性化して大豆が納豆に変わります。

2日後にわらを開けると、糸を引く納豆ができあがっていました。

ごはんと一緒にクラスへ。お昼ご飯と一緒に美味しく食べることができました。

今年も無事に納豆を作ることができて良かったです♪

父母の会催し 園庭ツアー 【2021年12月 3日】

11月29日、30日の2日間は父母の会の皆様が主催の園庭ツアーが開催されました。

昨年に引き続き、講師は生きもの専門家の三森さん。

今年は葉っぱのスタンプで遊びながら、秋の自然を楽しむ企画です。 まずは三森さんから、葉っぱ探し、スタンプ、その後のゲームについてのお話。

まずは三森さんから、葉っぱ探し、スタンプ、その後のゲームについてのお話。

子ども達は集中して聞いて、スタートの合図で園庭のあちらこちらへ出かけます。 お気に入りの葉っぱを見つけたら、机で待っているお母様方の所へ。

お気に入りの葉っぱを見つけたら、机で待っているお母様方の所へ。

自分の好きな色を決めて、絵具にない色は混ぜて作り、筆で葉っぱの上へ色をのせます。

葉っぱをひっくり返して布にあて、上から押すと...

葉っぱをひっくり返して布にあて、上から押すと...

子ども達それぞれ違う、素敵な作品のできあがりです♪

スタンプを終えてからは、カードを見ながら園庭にある葉っぱや生きもの、色を探して遊びます。

スタンプを終えてからは、カードを見ながら園庭にある葉っぱや生きもの、色を探して遊びます。 いつもの園庭が、とても楽しいツアーの場所となりました。

いつもの園庭が、とても楽しいツアーの場所となりました。

準備から当日まで、お忙しい中たくさんの時間をかけて催しを開催してくださったお母様方、三森さんに心から感謝いたします。

ありがとうございました!

秋の里山散策 【2021年11月19日】

11月1日、年長組の子ども達が里山散策に出かけました。

今年2回目となる秋の散策です。

お邪魔する白井市の里山は、谷田武西の原っぱと森の会の皆さんが何年も手入れを続け、森や草原、湿地が点在する環境が守られている場所。

森の中へ入っていくと大きな原っぱが広がり、周りは様々な木々で構成された林が続きます。 6月とは違う秋の景色に変わり、木の実やきのこを見つけたり、拾ったり、バッタやチョウを追いかけたり、自然のことを教えてもらったり。

6月とは違う秋の景色に変わり、木の実やきのこを見つけたり、拾ったり、バッタやチョウを追いかけたり、自然のことを教えてもらったり。

原っぱの奥には、管理作業の一環として伐採された大きなシラカシの木。

子ども達が遊べるようにと到着前に枝葉を取り除き、体重を預けても良い太さの枝のみを残してくださっていました。

登ったり、座ったり、歩いたり、揺らしたり、同じ木の上で色々な遊びがはじまります。

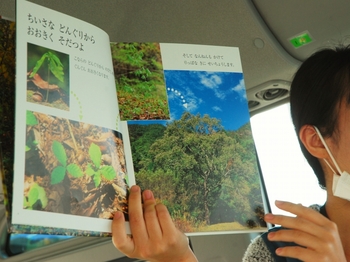

帰りのバスの中では拾った木の実を見せ合ったり、何をして遊んだかを伝え合ったり、楽しそうな会話がたくさん生まれました。

帰りのバスの中では拾った木の実を見せ合ったり、何をして遊んだかを伝え合ったり、楽しそうな会話がたくさん生まれました。 お忙しい中で年2回も散策の機会をくださった谷田武西原っぱと森の会の皆様に、心から感謝いたします。

お忙しい中で年2回も散策の機会をくださった谷田武西原っぱと森の会の皆様に、心から感謝いたします。

ありがとうございました!

秋のお芋ほり 【2021年11月 9日】

10月下旬、学年毎にお芋掘りへ出かけました。

深まる秋を楽しみ、収穫の喜びを全身で感じる、毎年恒例の活動です。

さつまいもは今年も鎌ヶ谷市の小杉園さんが、まどか幼稚園の子ども達とひよこくらぶの親子の皆さんのために、春からたくさんの株を準備して育ててくださいました。 広い畑には畝が何列もあり、所々に土から顔を出すさつまいも。

広い畑には畝が何列もあり、所々に土から顔を出すさつまいも。

踏まないように気を付けて畑の中に入り、自分の掘る場所を確認します。

1日目の年中さんは、お天気の良い日が続いていたこともあって、ふかふかの土。

1株ずつしっかり掘り上げました。

2日目の年長さんは、雨の後で土が固くなっていましたが、あきらめずに掘り進め、2株ずつ掘り上げました。

3日目の年少さんは、職員もすこしお手伝いして、幼稚園でのはじめてのお芋掘りを楽しみました。

今年は豊作で、さつまいもは大きく立派。

今年は豊作で、さつまいもは大きく立派。

袋が破れそうなほどで、持てる重さにしようと声がけしますが...

頑張って掘ったさつまいもを持ち帰りたい気持ちはとても強く、子ども達は重さに負けずに運びます。 お芋ほりの翌日は、ご家族の皆さんがさつまいもを見てびっくりしたこと、早速味わったことなど、色々なお話が聞こえました。

お芋ほりの翌日は、ご家族の皆さんがさつまいもを見てびっくりしたこと、早速味わったことなど、色々なお話が聞こえました。

クラスのお友だちと一緒に掘ったことも、ご家族と一緒に食べたことも、秋のうれしい思い出になったことと思います。

運動会 【2021年10月26日】

9月からはじまった運動会の練習。

最初はなかなか集中できなくても、練習を重ね、できなかったことがひとつずつ出来るようになり、クラス・学年の繋がりが日毎に深まります。

リハーサルでは他の学年を応援したり、まどか幼稚園のみんなで心をひとつに歩んできました。

そして10月16日は運動会。

そして10月16日は運動会。

お隣の清水口小学校の校庭をお借りして、広い会場の中で今までの練習の成果を発揮します。

年少さんははじめての運動会で元気いっぱい競技や遊戯に挑戦し、年中さんは1年前から大きく成長した姿を見せてくれました。

年長さんは真剣な表情でたくましく取り組み、仲間と協力し、声をかけ合い、力を出し切りました。

保護者の皆様のあたたかい応援とご協力のおかげで、今年も無事に運動会をおこなうことができたと、心から感謝しています。

また、近隣の皆様や清水口小学校の皆様からもご理解をいただきました。誠にありがとうございました。

父母の会催し「昆虫探し・宝探し」 【2021年9月21日】

9月6日、父母の会の皆様が子ども達のために、たのしい企画「昆虫探し・宝探し」を用意してくださいました。

プールの中にはカラフルなポンポン。

手を入れてがさがさ探すと、宝物のカプセルが見つかりました♪ 宝物をバッグにしまったら、次はトンネルをくぐっていきます。

宝物をバッグにしまったら、次はトンネルをくぐっていきます。

天井には顔を出せる大きさの穴、ステンドグラスのようにカラフルな小窓もあります。

トンネルを抜けた先には木が3本。

トンネルを抜けた先には木が3本。

子ども達が作った個性豊かなテントウムシやチョウ、カブトムシ、クワガタで賑やかです。

お気に入りの虫を1匹選んでつかまえて、ゴール♪

お気に入りの虫を1匹選んでつかまえて、ゴール♪

終わった後でバッグの中の宝物や虫をお友達と見せ合うのも、楽しい時間でした。

保護者の皆様には感染防止対策のために園内への立ち入りを制限させていただいており、不便な中での準備だったと思いますが、本当に素敵な催しを企画してくださいました。

保護者の皆様には感染防止対策のために園内への立ち入りを制限させていただいており、不便な中での準備だったと思いますが、本当に素敵な催しを企画してくださいました。

心から感謝いたします。ありがとうございました。

年長さんの稲の生長 【2021年9月17日】

6月に田植えをした田んぼの稲は、夏にかけて生長して無事に出穂!

8月下旬には花を咲かせてくれました。 年長さんは稲が大きくなったことに気付いたり、みんなでお米が食べられそうだと喜んだり、自分の発見を他のお友だちに伝えたり。

年長さんは稲が大きくなったことに気付いたり、みんなでお米が食べられそうだと喜んだり、自分の発見を他のお友だちに伝えたり。

年中さんは何だろうと興味を持ったり、お米になることを聞いて驚いたり。

園庭の土に植えた数株の稲も小さいながらに出穂し、花の観察をすることができました。 稲と稲の間にはアジアイトトンボがふわふわ飛び、葉をつたって移動するカマキリは田んぼの真ん中で狩りをして、夕方になるとウスバキトンボがひと休み。

稲と稲の間にはアジアイトトンボがふわふわ飛び、葉をつたって移動するカマキリは田んぼの真ん中で狩りをして、夕方になるとウスバキトンボがひと休み。

体験のための小さな田んぼでも、田植えから収穫までの5ヵ月あまりで色々な生きものが集まり、新しく生まれ、稲と一緒に成長しています。

2学期のはじまり 【2021年9月 3日】

ご家庭での夏休みを終えて、子ども達の登園がはじまりました。

8月下旬の夏期保育では久しぶりに園庭へ出かけたり、クラスでお友だちや担任と過ごしたり、アイスを食べたり、年長さんはスライムを作ったり。真夏の暑さの中、幼稚園の夏のあそびを楽しみました。 お休みの間の思い出を一生懸命伝えてくれる子も多くいます。

お休みの間の思い出を一生懸命伝えてくれる子も多くいます。

生きものが好きな子ども達からは、見つけて嬉しかったこと、お父さんやお母さんがすごかったこと、育てた生きものが死んでしまったこと、不思議だったこと、今気になっていること、たくさんのお話がこぼれて、その経験を園庭につなげて張り切る姿もありました。

そして9月1日からいよいよ2学期。急に気温が下がって秋の涼しさです。

そして9月1日からいよいよ2学期。急に気温が下がって秋の涼しさです。

子ども達は今週延期となってしまった梨狩りに期待をふくらませて、雨があがる日を待っています。

幼稚園のみんなが梨狩りに行けるように、年少さんがてるてる坊主に願いを込めてくれました。 緊急事態宣言期間中の保育となりますが、感染防止の対策により一層努めながら、子ども達が安心して園生活を楽しめるよう見守っていきたいと思います。

緊急事態宣言期間中の保育となりますが、感染防止の対策により一層努めながら、子ども達が安心して園生活を楽しめるよう見守っていきたいと思います。

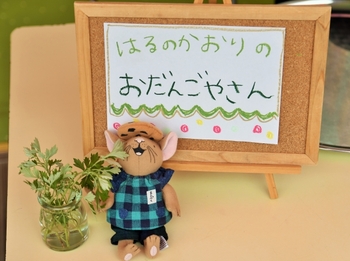

まどか夏祭り 【2021年7月15日】

7月上旬、学年毎3日間のまどか夏祭りをおこないました。

園庭や廊下には七夕に向けた笹飾り。

前日にはたくさんの提灯がついて、いつもの幼稚園がお祭りの雰囲気へと変わります。

1日目は年中さん。

朝から雨が降り、子ども達から「今日はお祭りできない?」と心配する声があがりましたが、魚釣りとゼリーひき、ボール投げのゲームを賑やかに楽しみました。

ホールでの盆踊りも元気いっぱいです。

2日目は年長さん。

2日目は年長さん。

この日も雨となってしまいましたが、和太鼓奏者の保護者の方が駆けつけて下さり、体に響く迫力ある音に合わせて、子ども達も全力で踊りました。

年長さんは数人ずつのグループを作って、くじびきやゼリーひき、わなげ、ボーリングなどの出店を自由に回ります。わなげとボーリングは、成功するともらえるメダルをかけて何度も何度も挑戦しました。

3日目は年少さん。

3日目は年少さん。

ついに晴天となり、やぐらを園庭の真ん中へ。

花火屋さんに行き、お面屋さんで自分の好きなお面を選び、ゼリー屋さんではくじをひいて、はじめての体験をクラスのお友だちと楽しみます。

年中さんと年長さんも園庭に集まり、やぐらをみんなで囲んで盆踊り。

年中さんと年長さんも園庭に集まり、やぐらをみんなで囲んで盆踊り。

太鼓の音と音楽に合わせて思いきり踊り、夏祭りの最終日を賑やかに締めくくりました。 行事の前後では縁日の遊びが広がります。

行事の前後では縁日の遊びが広がります。

商品を作る人や売る人、呼びかける人、お客さんなど、お友達とイメージを共有しながら役になりきる姿が各クラスで見られ、充実した時間を過ごしました。

明日から夏休み。

明日から夏休み。

ご家族でゆっくり過ごしながら、体に気を付けて楽しい夏をお過ごしください♪

どろんこボディペインティング 【2021年7月 1日】

6月下旬、絵の具とどろんこ遊びを体いっぱい楽しむ、どろんこボディペインティングをおこないました。

絵の具をぺたぺた自分につけたり、お友達と手を合わせて新しい色を作ったり。

少しずつ水を使いはじめると、ボディペインティングが色水遊びに変わり、色んな色の水溜りが広がって...

水溜りの中を歩いたり、座ったり、泥遊びをしているうちに全身どろんこ。

1日目の年中さんはお友達と関わりながら、晴天の下であたたかい泥の感触を楽しみじっくり遊びました。

2日目は年少さん。

2日目は年少さん。

はじめは緊張でどきどきしていた子も、先生と一緒に手足に絵の具をつけたり、段ボールで作った動物に色をぬったり、たくさんの色に触れているうちに遊びに夢中になり、いつのまにかどろんこです。

3日目の年長さんは最初から最後までダイナミック。

3日目の年長さんは最初から最後までダイナミック。

子ども達が体につける色は大胆で、水があちらこちらで高くとんで、スライダーは熱中して、とても賑やか。

絵の具と鏡を用意したお化粧コーナーでは、顔のペインティングも楽しみました。

今週は梅雨らしいお天気が続き、外遊びの時間が少なくなっていますが...

今週は梅雨らしいお天気が続き、外遊びの時間が少なくなっていますが...

室内では夏祭りに向けて各クラス個性豊かに活動が進み、雨が上がると子ども達が裸足で遊んでいます。

7月になると夏休みも目前。終業式までの2週間も梅雨と夏を感じながら、この時期にしかできない遊びを楽しみたいと思います♪

田植え 【2021年6月28日】

5月上旬に種もみをまいてから、稲はゆっくり生長し、6月上旬には20㎝以上の背丈に。

ですが今年は一部の稲の元気がなく、宮城県の雁音農産の小野寺さんにご相談したところ、子ども達のお米作りを応援する気持ちを込めて育ててくださった予備の苗を送っていただくことに。

幼稚園の苗に、小野寺さんの苗も数本ずつ合わせて田植えをおこなうことになりました。 田んぼでは5月の終わりに年長さんみんなで代掻きをして、きめ細やかな柔らかい土になり、準備は万端です。

田んぼでは5月の終わりに年長さんみんなで代掻きをして、きめ細やかな柔らかい土になり、準備は万端です。 そして6月17日、いよいよ田植え。

そして6月17日、いよいよ田植え。

裸足になって、茎を折ってしまわないよう気を付けて稲を持ち、お話を聞き、田んぼの中に入ります。

膝下まで泥に埋まる田んぼの中は子ども達にとって歩きにくく、慎重にゆっくり進み...

膝下まで泥に埋まる田んぼの中は子ども達にとって歩きにくく、慎重にゆっくり進み...

稲の根がしっかり土に埋まるように、手も一緒に沈めて大切に植えます。

年長組の3クラス、約80名の子ども達が1回ずつ植えて、小さな田んぼの田植えが無事終わりました。

年長組の3クラス、約80名の子ども達が1回ずつ植えて、小さな田んぼの田植えが無事終わりました。

稲がすくすく大きくなることを願って、秋の収穫までみんなで見守ります。

年長さんの里山散策 【2021年6月25日】

6月8日、年長組の子ども達が里山散策に出かけました。

谷田武西の原っぱと森の会の皆さんが何年も手入れを続け、森や草原、湿地が点在する環境が守られている、白井市の里山。

幼稚園からバスで20分程で到着し、森の中へ入っていくと大きな原っぱが広がります。 ごあいさつをしたら、林の散策へ。

ごあいさつをしたら、林の散策へ。

真夏のようなお天気でしたが、木の下では暑さが少し和らぎます。

途中、オオヒラタシデムシやトゲナナフシを見せていただいたり、まだ小さなバッタ類の幼虫を見つけたりしながら、ぐるっと一周。

原っぱに戻ってきたら、自由あそび。

原っぱに戻ってきたら、自由あそび。

生きものを観察したり、花を摘んだり、草笛を教えてもらったり、食べられる木の実を探したり、探検をしたり、それぞれの好きな時間を過ごしました。

あっという間に終わりの時間となり、帰りのバスに乗車。

あっという間に終わりの時間となり、帰りのバスに乗車。

お友だちと見つけた動植物を伝え合い、持ち帰った花や木の実を大事に抱えて、園に帰りました。 秋にもう1度散策させていただく時には、林や原っぱの景色も出会える生きものも、今回と違うはずです。

秋にもう1度散策させていただく時には、林や原っぱの景色も出会える生きものも、今回と違うはずです。

また楽しみに出かけたいと思います。

谷田武西原っぱと森の会の皆様、ありがとうございました!

どろんこ遊び・水遊び 【2021年6月14日】

5月からはじまった自由遊び中のどろんこ遊び・水遊び。

雨の次の日の水溜りを踏んで足の裏の感触を楽しんだり、おままごとの道具を持ってきて泥の柔らかさを調整しながらお料理を作ったり、スコップで穴を広げたり、川を作ったり。

年長さんを中心に何人もの子ども達が関わり、それぞれに工夫しながら砂場に水を運び入れ続け、びっくりする程の大きな池を作ったり。

真夏のような暑さの日、細かいシャワーのように水を降らせると、園庭で遊んでいた子ども達が少しずつ集まって、暑い体を冷まします。

真夏のような暑さの日、細かいシャワーのように水を降らせると、園庭で遊んでいた子ども達が少しずつ集まって、暑い体を冷まします。

まもなくおこなう予定のどろんこボディペインティングでは、いつも以上に思いきり、体いっぱい、学年のみんなでどろんこや色水遊びを楽しみたいと思います♪

まもなくおこなう予定のどろんこボディペインティングでは、いつも以上に思いきり、体いっぱい、学年のみんなでどろんこや色水遊びを楽しみたいと思います♪

園庭の生きものとの出会い 【2021年6月11日】

初夏は昆虫が賑わう頃。

園庭で出会う生きものも日毎に多くなりました。

自由あそびの時間にどこかで「見つけた!つかまえた!」の声があがると、近くで遊んでいた子ども達が足を止めて覗きに集まります。 チョウやトンボなど飛ぶのが早い昆虫はなかなか捕まえられず、追いかけると園庭の高い所へと飛んで逃げてしまいますが...

チョウやトンボなど飛ぶのが早い昆虫はなかなか捕まえられず、追いかけると園庭の高い所へと飛んで逃げてしまいますが...

ナミアゲハが偶然近くにとまった時には、みんなで囲んでじっと観察。

池からは続々とトンボが羽化します。

池からは続々とトンボが羽化します。

羽化したばかりのシオカラトンボを捕まえた時には、色がいつもと違うことに気付いて、トンボ自ら飛び立つまで見守りました。 あまり園庭に来ないオオヤマトンボと出会えた時には、翅が曲がらないよう気を付けて持つことを伝え合いながら、図鑑で種類を調べます。

あまり園庭に来ないオオヤマトンボと出会えた時には、翅が曲がらないよう気を付けて持つことを伝え合いながら、図鑑で種類を調べます。 カナヘビを見かけることが多くなると、自分も見つけたい、捕まえたいと、あきらめずに一生懸命カナヘビ探しを続ける子ども達。

カナヘビを見かけることが多くなると、自分も見つけたい、捕まえたいと、あきらめずに一生懸命カナヘビ探しを続ける子ども達。

色々なお友だちと関わり、意見を伝え合って、たまに言い争いながらも協力して。

逃げられてしまった...と思ったら、見たことのない別の虫を発見して思いがけない達成感に変わることも。

動植物を通して経験できることは時により本当に様々で、子ども達それぞれの心が育まれています。

動植物を通して経験できることは時により本当に様々で、子ども達それぞれの心が育まれています。

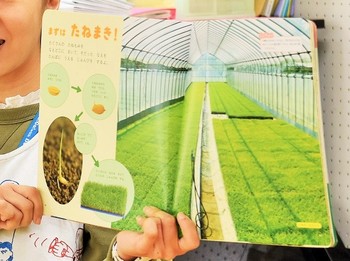

年長さんのお米作りのはじまり 【2021年5月20日】

今年も年長組の子ども達のお米作りがはじまりました!

千葉では田植えを終えた田んぼが多くなっていますが、園のお米作りはゆっくり開始し、5月の連休明けに苗作りをはじめます。

苗を育てるための土を準備していると年長さんが気付き、自分も種まきの準備をすると立候補。

すると年中さん、年少さんも興味を持って加わり、みんなで土をほぐし、肥料を混ぜます。

人数が増えると子ども達自身で役割分担を決めて、容器を持つ人、土を入れる人、山になっている土をならす人などテキパキ進め、無事に準備が完了!

種もみまきはクラスごとに集まり、種もみ同士が重なり合わないよう大切にまきました。

種もみまきはクラスごとに集まり、種もみ同士が重なり合わないよう大切にまきました。

最後にうすく土をかぶせて、次の日から水やりを開始。

最後にうすく土をかぶせて、次の日から水やりを開始。

種まきから1週間経ち、小さな芽が出てきてくれました♪ 種もみや肥料は、雁の声が響く宮城県大崎市で、稲と生きもの、田んぼ、周辺環境と向き合い、生きものと共存する田んぼを育む雁音農産の小野寺さんから送っていただいたもの。

種もみや肥料は、雁の声が響く宮城県大崎市で、稲と生きもの、田んぼ、周辺環境と向き合い、生きものと共存する田んぼを育む雁音農産の小野寺さんから送っていただいたもの。

今年も年長さんとお米作りを経験できることに感謝し、秋の収穫を目指してまどか幼稚園のみんなで見守っていきます。

5月の子ども達 【2021年5月17日】

5月になり、早くも夏の訪れをま感じるようになってきました。

涼しい日は外遊びが心地良く、のんびりと好きなことに没頭。

暑い日は裸足になって、水遊びや泥あそびを体いっぱい楽しんでいます。 年少さんも園生活に少しずつ慣れはじめて、同じクラスのお友達と一緒に園庭の遊具を巡ったり、 お兄さんお姉さんの遊びに興味を持って輪の中に飛び込んでみたり。

年少さんも園生活に少しずつ慣れはじめて、同じクラスのお友達と一緒に園庭の遊具を巡ったり、 お兄さんお姉さんの遊びに興味を持って輪の中に飛び込んでみたり。

そんな年少さんに「こうして使うんだよ」「これを使って良いよ」と、使い方や遊び方を教えて、おもちゃを貸してくれる年中さんや年長さん。

そんな年少さんに「こうして使うんだよ」「これを使って良いよ」と、使い方や遊び方を教えて、おもちゃを貸してくれる年中さんや年長さん。

年少さんが気付かずに時間をかけて作った物を壊してしまった時も、怒らずに気持ちを伝えている姿を見ると、入園してから1年、2年の子ども達の成長は本当に大きなものだと改めて感じます。

賑やかな外遊びの中、園庭の色々な所でうまれる子ども達の優しいやりとり。

賑やかな外遊びの中、園庭の色々な所でうまれる子ども達の優しいやりとり。

今週はお天気が崩れて、梅雨入りの時期も気になる頃ですが、5月や6月も外でたくさん過ごし、初夏を楽しみたいと思います♪

新年度のはじまり 【2021年4月20日】

春の園庭 【2021年4月 5日】

4月になり新年度。始業式・入園式を前に、園では保育の準備を進めています。

春休みの預り保育には子ども達が元気に通い、ぽかぽか陽気の日にはたっぷり外遊び。 例年以上に季節の移ろいが早く、桜はあっとい間に散っていきますが、桜の開花頃から他の動植物も日毎に活発になっています。

例年以上に季節の移ろいが早く、桜はあっとい間に散っていきますが、桜の開花頃から他の動植物も日毎に活発になっています。

ムラサキシキブとイロハモミジは新芽から葉を出して、少しずつ広げて、花壇の土からはミツバアケビやミツバツチグリ。

園庭に草花が増えはじめると、チョウやハチ、アブもやってきます。

雨と晴天を繰り返しながら、動植物は更に活発になり、景色は鮮やかに、空気には潤いが戻ります。

雨と晴天を繰り返しながら、動植物は更に活発になり、景色は鮮やかに、空気には潤いが戻ります。

寒暖差により疲れやすく、風邪をひきやすい頃でもありますが、お体を大事にお過ごしください。

子ども達が元気に始業式や入園式を迎えられることを願い、幼稚園で会える日を楽しみに待っています♪

お別れ会 【2021年3月 4日】

3月2日はお別れ会。

もうすぐ卒園して小学生になる年長さんに、感謝の気持ちを伝える日です。

まどかシアターの招待状が届き、年長さんはホールへ向かいます。

上映が始まると、年中さん年少さんからのメッセージ、先生の演じる劇が大きなスクリーンに流れました。

年長さんがホールにいる間、年中さんと年少さんはこっそり、わくわくしながら階段を上がり、廊下を通り、誰もいない年長組のクラスへと向かいます。

年長さんがホールにいる間、年中さんと年少さんはこっそり、わくわくしながら階段を上がり、廊下を通り、誰もいない年長組のクラスへと向かいます。 手にはチューリップの苗が入った紙袋。

手にはチューリップの苗が入った紙袋。

年長さんに喜んでもらえるように、10月から球根を植えて大事に育て、折り紙のチューリップも飾りました。

ロッカーの中に入れると、年中さん年少さんはまたこっそり自分のクラスに帰ります。

クラスに戻った年長さんがプレゼントに気付くと、とても嬉しい表情で喜んでくれたそうです。

クラスに戻った年長さんがプレゼントに気付くと、とても嬉しい表情で喜んでくれたそうです。

次の日には年長さんから心のこもったお返しが贈られ、みんなが感謝の気持ちでいっぱいになりました。

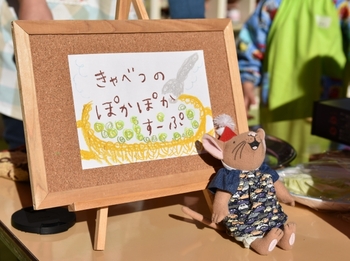

発表会 【2021年2月12日】

2月8日・9日・10日の3日間、まどか幼稚園の発表会をおこないました。

絵本や紙芝居など、子ども達は日頃から様々な物語に触れていますが、発表会に選ぶ物語はとても特別です。

各クラスで何か月も前から、絵本を読んだり、何を演じてみたいか選んだり、子ども達のアイデアを集めて話し合ったり。 物語が決まると、どの役を演じたいか考えて、劇の中で使う道具作りや、歌や踊りの練習が始まりました。

物語が決まると、どの役を演じたいか考えて、劇の中で使う道具作りや、歌や踊りの練習が始まりました。

セリフや振付も役ごとにイメージを膨らませます。

大道具や小道具を並べ、冠をつけ、リハーサルを経て子ども達はどんどん役になりきります。

大道具や小道具を並べ、冠をつけ、リハーサルを経て子ども達はどんどん役になりきります。

段々とお友達のセリフまで覚えてきて、お互いをサポートし合ったり、褒め合ったり、本番が近付くごとにクラスの絆が深まっていきました。

そしていよいよ本番!

そしていよいよ本番!

1日目の年少さんは元気いっぱいに、2日目の年中さんは様々なことを子ども達自身の力でやりきり、クラスの個性が光る素敵な劇を演じてくれました。

そして3日目の年長さんは、長いセリフや複雑な動きも自分のものにして役になりきり、協力して作り上げたことが伝わる立派な劇でした。

そして3日目の年長さんは、長いセリフや複雑な動きも自分のものにして役になりきり、協力して作り上げたことが伝わる立派な劇でした。

緊急事態宣言の期間延長により、保護者の皆様を発表会にお招きすることができなくなり、本当に心苦しく残念な思いでしたが、子ども達の発表の場は必ず実現できますよう、祈る気持ちで保育と感染防止の対策をおこなってきました。

緊急事態宣言の期間延長により、保護者の皆様を発表会にお招きすることができなくなり、本当に心苦しく残念な思いでしたが、子ども達の発表の場は必ず実現できますよう、祈る気持ちで保育と感染防止の対策をおこなってきました。

保護者の皆様が園の判断を理解してくださり、お子様の健康を守ってくださったからこそ、無事におこなうことができたと、心から感謝しています。

カメラを通してご家族が見てくれていることを励みに、子ども達はリハーサルよりも、本番直前の練習よりも、ずっと一生懸命に演じ、心に響く姿を見せてくれました。

発表会を終えると、3学期も残り1ヵ月となり、進級や進学まであとわずか。

お友達との繋がりを深め、クラスの時間を大切にしながら、思いきり過ごしてもらいたいと思います。

節分の豆まき 【2021年2月 5日】

今年の立春は2月3日。

新しい季節がはじまる前日は「節分」とされ、春の節分といえば豆まきです。

鬼はどこにいるのか、子ども達がきょろきょろしながら廊下に出ると、赤鬼と青鬼がやってきました。

年少組の子ども達は手作りのカラフルな豆入れを持ち、少しどきどきしている子も一生懸命豆をまきます。

空っぽになったら足元の豆を拾ってまた投げ...勇気ある姿に鬼が降参すると、福の神がやってきて福豆を分けてくれました。

年中組では春から大豆を栽培して収穫し、前日にみんなで煎って準備。

年中組では春から大豆を栽培して収穫し、前日にみんなで煎って準備。

手作りの煎り豆を持ってお友達との豆まきを楽しみ、声を合わせて力強く鬼を追い払いました。

年長組の子ども達はペットボトルを使って、豆がコロコロ出てくる豆入れを作りました。

年長組の子ども達はペットボトルを使って、豆がコロコロ出てくる豆入れを作りました。

豆を出したり鬼を探したり忙しくしながら、廊下を行ったり来たり、活発に豆をまきました。

厄を落とし、邪気を払い、福豆を食べて幸せを呼び込み、春を迎える準備は整いました。

厄を落とし、邪気を払い、福豆を食べて幸せを呼び込み、春を迎える準備は整いました。

これから子ども達はより健やかに、楽しく過ごせるはずです♪

1月の遊び 【2021年2月 2日】

発表会の練習が本格的にはじまり、セリフを覚えたり、踊りを踊ったり、クラスのお友達や担任と気持ちをひとつに過ごした1月。

朝や保育後、練習の合間には外で体をのびのび動かし、寒さに負けず思いきり遊びました。 まどか幼稚園ではお正月遊びとしてこの時期に出す、こまや羽子板、けん玉など昔ながらの遊び。

まどか幼稚園ではお正月遊びとしてこの時期に出す、こまや羽子板、けん玉など昔ながらの遊び。

コツと集中力が必要で、それぞれ難しさがありますが、年長さんが少しずつ上達する様子を見て、年中さん、年少さんが続いて挑戦します。 大きな水溜りが園庭の真ん中に広がっていた日は、水溜りに土を運び、平らにならし...

大きな水溜りが園庭の真ん中に広がっていた日は、水溜りに土を運び、平らにならし...

子ども達の活躍のお陰でいつものように遊ぶことができるようになりました。

日差しがぽかぽか暖かい日はわくわくわごんが開店。

日差しがぽかぽか暖かい日はわくわくわごんが開店。

作りたい物、表現したい形、使いたい色...イメージを膨らませて子ども達が集まります

男の子達がはじめた相撲は、真剣勝負。

男の子達がはじめた相撲は、真剣勝負。

押したり、堪えたり、なかなか決まらない勝負も最後まで諦めず一生懸命取り組み、勝敗が決まるとお互いの強さを認め合います。

年中さん年長さんが立派に闘う姿に、段々と子ども達が集まり、声援が飛び交いました。 あっという間に1月が終わり、明日は立春。

あっという間に1月が終わり、明日は立春。

まだ寒い日が続きますが、ロウバイは満開を過ぎ、ウメのつぼみはほころび、地面からは草の芽が顔を出し、鳥はさえずりをはじめました。

日毎に近付く春を楽しみながら、2月も健やかに過ごしたいと思います。

花壇のお手入れ 【2021年1月12日】

木は葉っぱを落として冬芽をつけ、草は枯れて種になったり、根っこだけになったり、花壇の中も冬景色です。

春には枝から新しい葉が出て花が咲き、土からは色々な草が芽生えるように、冬のお手入れをおこないました。

土が固くなってしまったところは小さなスコップでほぐして、かちかちの所ではクワも使って...

土が少し柔らかくなったら、腐葉土をかけて、花壇全体を覆うように広げていきます。

固い土を掘り返す時と、柔らかい土を広げる時では違う道具を使い分けたり。

固い土を掘り返す時と、柔らかい土を広げる時では違う道具を使い分けたり。

腐葉土を広げると、小さな葉っぱの集まりだと気付く子もいれば、綺麗な土だと眺める子がいたり。

はじまりから終わりまで、子ども達がやりとりを交わしながら少しずつ入れ替わり、2つの花壇のお手入れをおこなうことができました。

これから更に寒さが厳しい時期となりますが、植物たちが無事に冬を越せるように願い、春を待ちます。

池と田んぼのお手入れ 【2021年1月 9日】

池や田んぼに氷が張るようになり、大きな氷を取ったり、小さなかけらを集めたり、夢中で遊んだ12月中旬。

氷と一緒に土もはがれて土手が崩れてきてしまったので、12月下旬にお手入れをおこないました。

はじめは池。

底に沈んだ泥をあげ、露出した遮水シートの上にのせると、年長さん数人が砂場から道具を持ってかけつけてくれます。

泥を押し広げて土手を整えるうちに、どこに土が足りないのか子ども達自ら気付き、声をかけながら仕上げてくれました。 続いて田んぼ。

続いて田んぼ。

泥をあげる人、土手を固める人に分かれて職人のように進める年長さんを見て、年少さんもお手伝いに立候補し、一生懸命手伝ってくれました。

子ども達の力によって、無事完成。

子ども達の力によって、無事完成。

お陰で土手の植物が守られ、訪れる生きものも増えてくれるはずです。

水を抜いていた田んぼでは、薄い氷が溶けては固まり何層にも重なったのか、とても分厚い氷が見つかりました。

年長さんがクラスに持ち帰って泥を洗い流し、観察したそうです♪

稲わらなっとう 【2021年1月 8日】

年末のことになりますが...

12月21日、年長さんが納豆作りをおこないました。

前の週に納豆のお話をして、作りたい子は申込みの紙に名前を書いて提出し、希望した子が集まります。

材料はお米を収穫した後の稲わらと、大豆。

園の田んぼの稲では足りないため、宮城県の雁音農産の小野寺さんから安心して使えるわらを分けていただきました。 稲の中には納豆菌が多く、わら1本に1000万もの菌が生きていると言われています。

稲の中には納豆菌が多く、わら1本に1000万もの菌が生きていると言われています。

熱湯でぐつぐつ茹で、稲わら(わらつと)の中にやわらかく茹でた大豆を入れて、新聞紙でくるっと包みます。 電気毛布の中で保温して48時間。あたたかいわらを開くと、大豆の色も香りも変わっていました。

電気毛布の中で保温して48時間。あたたかいわらを開くと、大豆の色も香りも変わっていました。

ご飯の上にかけて、少しずついただきます。

ご飯の上にかけて、少しずついただきます。

大粒のわら納豆は市販の納豆に比べると香りも味も強いと思いますが、あっという間に食べ終えました。

お米を味わうだけでなく、お米作りの副産物として稲わらも使い、稲の力をたっぷり味わいました♪

お米を味わうだけでなく、お米作りの副産物として稲わらも使い、稲の力をたっぷり味わいました♪

3学期のはじまり 【2021年1月 7日】

新しい年を迎え、3学期がはじまりました。

丑年となる2021年。どのような1年を願いお正月を過ごされたでしょうか?

首都圏は緊急事態宣言の発令が決まりましたが、幼稚園を含む教育機関・保育所は文部科学省の方針により運営を継続しています。

様々な考えや思い、不安が行き交う時世だからこそ、必要な対策を講じながら、心穏やかに日々の保育をおこない子ども達の成長を見守っていきます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

園の玄関には、おもちつきの時についたお餅で作ったかがみもち。 白井市の方からいただいた竹と、地域の松で作った門松。

白井市の方からいただいた竹と、地域の松で作った門松。 神崎川を守るしろい八幡溜の会からいただいた緑米の稲わらと、雁音農産の雁音米の稲わらと、けやき台多目的広場の田んぼの稲穂で作った、しめ縄。

神崎川を守るしろい八幡溜の会からいただいた緑米の稲わらと、雁音農産の雁音米の稲わらと、けやき台多目的広場の田んぼの稲穂で作った、しめ縄。 自然の恵みがたくさん詰まったお飾りで、年神様をお迎えしました。

自然の恵みがたくさん詰まったお飾りで、年神様をお迎えしました。

今年も子ども達が笑顔であふれ、健やかに豊かな経験を広げていけますように。

おもちつき 【2020年12月24日】

12月上旬は学年毎3日間のおもちつき。

前々から杵と臼を洗って準備したり、おもちつきの歌を歌ったり、手作りの杵と臼でイメージをふくらませたり、もち米をといだり、気持ちを高めて当日を迎えました。

1日目は年少さん。

重たい杵を持ちあげて、おもちにあたるように一生懸命つきます。

2日目は年長さん。

2日目は年長さん。

朝は雨が降り、もちつきの様子を見学するのは軒下になりましたが、次第に雨がやみ、子ども達のもちつき体験は園庭でおこなえることに。

杵を軽々と持ち上げ、しっかり構えて力強く下ろします。

クラスのみんなの声を背に、臼の中ではおもちをつく音が鳴りました。

3日目の年中さんはお天気に恵まれ、園庭の真ん中でもちつきを見学。

3日目の年中さんはお天気に恵まれ、園庭の真ん中でもちつきを見学。

お友達とのやりとりで笑い合ったり、歌を歌ったり、思いきり杵を下ろしたり、おもちつきを楽しみます。

大きなもちつき機でついたおもちはきなこ餅やしょうゆ餅として味わい、お腹いっぱい。

大きなもちつき機でついたおもちはきなこ餅やしょうゆ餅として味わい、お腹いっぱい。

昔から生命力を高めるとされるお餅にたっぷり触れ、良い1日を過ごしました♪

年長さんの収穫祭 【2020年12月23日】

12月8日は年長さんの収穫祭!

6月に田植えをして、10月に稲刈りをして、11月には脱穀と籾摺りをして...

園の田んぼで育てた稲のお米をやっと食べられる、嬉しい日がやってきました。

みんなのお米は玄米のまま、お米作りにご協力をいただいている雁音農産の小野寺さん達が育てられた胚芽米に混ぜて炊き、炊きたてのごはんがクラスに届きます。

みんなのお米は玄米のまま、お米作りにご協力をいただいている雁音農産の小野寺さん達が育てられた胚芽米に混ぜて炊き、炊きたてのごはんがクラスに届きます。

ふたをあけると、ふわっとごはんの良い香り。

ラップに包んで1人1つおむすびをむすびました。

育てたお米を味わえる喜びは格別で、子ども達の「美味しい」の声は止りません。

育てたお米を味わえる喜びは格別で、子ども達の「美味しい」の声は止りません。

大事に食べはじめてから、あっという間に食べ終わってしまいました。

お米を育てる経験を通して、食べることの大切さや嬉しさを感じたり、食材1つ1つへの興味に繋がったり、子ども達の思い出に少しでも残れば幸いです。

お米を育てる経験を通して、食べることの大切さや嬉しさを感じたり、食材1つ1つへの興味に繋がったり、子ども達の思い出に少しでも残れば幸いです。

園庭ツアー 【2020年12月 9日】

11月30日と12月1日は、父母の会主催の「まどかガーデン園庭ツアー」。

子ども達がいつも以上に園庭の自然を楽しみ、世界が広がるような体験ができるようにと、父母の会のお母様方が企画し、観察会やビオトープ作りで日頃からご協力いただいている生きもの専門家の三森さんと一緒にツアーを準備してくださいました。

1日目は年少組と年中組。

園庭の真ん中に、色とりどりの輪が広がります。 はじめに園庭に集まったのは、年少さん。

はじめに園庭に集まったのは、年少さん。

色の輪を囲む子ども達に、どんな色が好きか三森さんが質問すると、言葉で伝えたり指で示したり、好きな色を見つめます。

お話の後は色を探しに、園庭の好きな所へ。

落ち葉の山にある、茶色や赤、黄色の葉っぱ。新しく落ちた緑色の葉っぱ。

築山からごろごろ転がる土の塊。隅っこに落ちている石。 拾って色の輪に合わせてみると、イチョウは黄色や黄土色、ビワの葉は深緑。土は茶色に見えたり、こげ茶に見えたり。

拾って色の輪に合わせてみると、イチョウは黄色や黄土色、ビワの葉は深緑。土は茶色に見えたり、こげ茶に見えたり。

藤色には石が並んで、園庭の色をたくさん見つけて楽しみました。

次の年中さんは、グループに分かれて色探し。

次の年中さんは、グループに分かれて色探し。

駆け回って色を探す子、用紙を持って色の名前を調べる子、見つけた色の素材を大事にカゴへ入れる子。

元気いっぱいに出かけながらも、グループの友だちを気にかけて声をかけ合います。

同じ葉っぱの中にたくさんの色が混在していることや、表と裏の違いに気付き、発見や疑問を言葉にする姿もありました。

同じ葉っぱの中にたくさんの色が混在していることや、表と裏の違いに気付き、発見や疑問を言葉にする姿もありました。 色探しの後は落ち葉を運んで、生きもののすみか作り。

色探しの後は落ち葉を運んで、生きもののすみか作り。

落ち葉溜めの木箱の中へ、両手いっぱいに抱えた落ち葉を入れました。

葉がゆっくりと堆肥になったら、田んぼにも混ぜて稲の栄養にできればと思います。

2日目は年長組。

2日目は年長組。

まずはホールに集まって、池や田んぼのこと、それぞれをすみかにする生きもののことを学びます。 園庭に移動したら、田んぼに取り残されたメダカのレスキューや池の生きもの探し。

園庭に移動したら、田んぼに取り残されたメダカのレスキューや池の生きもの探し。

草木や土の中に隠れている虫を見つけたり、三森さんの手を引いて以前から気になっていたことを質問したり、顕微鏡で観察したり、興味を深める時間を過ごしました。

ツアーの後には、幼稚園の生きもののイラストや写真が入った下敷きのお土産も。

ツアーの後には、幼稚園の生きもののイラストや写真が入った下敷きのお土産も。 2日間、充実した時間を過ごさせていただきました。

2日間、充実した時間を過ごさせていただきました。

企画してくださった父母の会の皆様、講師をしてくださった三森さん、本当にありがとうございました!

落ち葉のあそび 【2020年11月27日】

父母の会の皆様が落ち葉集めの声を掛けてくださってから、たくさんの子ども達が落ち葉を持って登園してくれました。

袋いっぱいに詰め込んだり、お気に入りを選んで拾ったり、ご家族の方と集めたことや場所のことを教えてくれたり。 落ち葉を降らせるのが好きな子がいれば、ひらひら落ちる姿を眺める子、せっせと運び出す子もいます。

落ち葉を降らせるのが好きな子がいれば、ひらひら落ちる姿を眺める子、せっせと運び出す子もいます。

運び出された後は築山のでこぼこの穴に入っていたり、すべり台の下に置いて落ち葉に飛び込む遊びができていたり、子ども達それぞれの発想で色々な所に広がりました。

運び出された後は築山のでこぼこの穴に入っていたり、すべり台の下に置いて落ち葉に飛び込む遊びができていたり、子ども達それぞれの発想で色々な所に広がりました。

園庭のあちらこちらに散らばると、ほうきを持って落ち葉掃き。

新しい落ち葉がこんもり山になった日には、お布団のように入る姿もありました。

新しい落ち葉がこんもり山になった日には、お布団のように入る姿もありました。

まだ落ち葉を集めていますので、お家の近くやお出かけ先で拾える機会がありましたら、ぜひよろしくお願いします♪

まだ落ち葉を集めていますので、お家の近くやお出かけ先で拾える機会がありましたら、ぜひよろしくお願いします♪

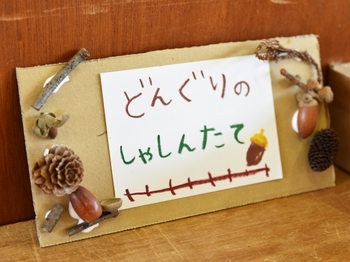

秋の里山散策 【2020年11月20日】

11月5日は年長さんの里山散策。

白井市と印西市にまたがる里山は、谷田武西の原っぱと森の会の皆さんが手入れをされて豊かな自然が維持されています。

毎年秋の1回でしたが、今年は会の皆様の計らいにより6月にもご案内いただけることになり、2回目の散策。

バスの中では、前回の散策を思い出す言葉が聞こえました。

初夏の青々とした木々と、瑞々しい草原から景色が変わり、森は穏やかな秋の色。

ごあいさつをして、早速森の中にお邪魔します。

ぽかぽかな秋晴れでしたが、林の中に入ると少しひんやり。

ぽかぽかな秋晴れでしたが、林の中に入ると少しひんやり。

どんぐりが落ちていたり、ホコリタケというきのこを見つけてほこりのような胞子を出してみたり。

林を抜けると、どんぐりがたくさん落ちている場所に到着。

林を抜けると、どんぐりがたくさん落ちている場所に到着。

足元を見て夢中で拾っていると、コカマキリやバッタと出会ったり、きのこを見つけたり、色々な生きものが目に入ります。

広い原っぱまで行くと、迷路のように草刈りの道ができていました。

広い原っぱまで行くと、迷路のように草刈りの道ができていました。

草の道を通ると、わくわく。

ワレモコウの花が咲き、秋のチョウやトンボが舞い飛びます。

園の近隣では出会わない種類のバッタに触れたり、アシナガバチの古巣を見つけたり、栗の木の下で小さなヤマグリを探したり。

園の近隣では出会わない種類のバッタに触れたり、アシナガバチの古巣を見つけたり、栗の木の下で小さなヤマグリを探したり。

草刈りして間もないふかふかの枯れ草には、お布団のように寝転びます。

草刈りして間もないふかふかの枯れ草には、お布団のように寝転びます。

何人もで一緒に草を積み上げては、その中にジャンプしてみたり、体いっぱい楽しみました。

人の暮らしが変わり、里山が各地で少なくなる中、地域にこんなに豊かな自然が残っているのは、本当に貴重なことだと感じます。

人の暮らしが変わり、里山が各地で少なくなる中、地域にこんなに豊かな自然が残っているのは、本当に貴重なことだと感じます。

散策の機会を作ってくださった原っぱと森の会の皆さま、本当にありがとうございました。

地域の森へ出かけたこと、原っぱで遊んだこと、色々な生きものが暮らしていたことが、子ども達の思い出の中に残りますように、願っています。

お芋掘り 【2020年11月19日】

運動会を終えて秋が深まる10月下旬、鎌ヶ谷市の小杉園さんの畑で、学年別にお芋掘りをおこないました。

さつまいものツルは長く伸び、大きな葉っぱが茂り、畑を覆っています。 22日は年中組。

22日は年中組。

小杉さんが根元で切ってくださったツルの下を一生懸命掘ると、少しずつさつまいもが見えてきました。

途中で折れてしまわないように、最後まで自分の力で丁寧に掘り上げると、びっくりする程の大きさ!

子ども達から自然と良い表情がこぼれます。

頑丈なツルで綱引きをしたり、エノコログサなど秋の色になった草むらで過ごしたり、思いきり遊びました。

頑丈なツルで綱引きをしたり、エノコログサなど秋の色になった草むらで過ごしたり、思いきり遊びました。

26日は年長組。

26日は年長組。

隣のお友達の様子を見たり話したり、手伝ったりもしながら、お芋を掘り進めます。

掘ったお芋が大きすぎて袋になかなか入らない時には、お芋の向きを変える、根の部分を切るなど方法を考えながら、協力する姿がたくさん見られました。

お芋のツルも思い思いに工夫して使い、短い時間に色々な遊びが生まれます。

お芋のツルも思い思いに工夫して使い、短い時間に色々な遊びが生まれます。

見つけた木の実で色水作りも楽しみました。

27日は年少組。

27日は年少組。

お話をよく聞いて、大きなお芋に挑みます。

掘り終えたお芋を入れた袋はずしっと重く、力を抜くと小さな体がふらっと傾く程ですが、諦めることなく運びました。

今年は豊作の年で、どの学年もとても大きなさつまいもをいただきました。

今年は豊作の年で、どの学年もとても大きなさつまいもをいただきました。

お家でご家族の皆さんと一緒に収穫の秋を喜んで、たくさん味わっていただければと思います。

年長さんの稲刈り 【2020年11月17日】

毎年年長さんが取り組むお米作り。

秋になり、園庭ではじめての収穫を迎えます。

田植えをおこなった6月から、苗が田んぼに根付いて草丈が大きくなる7月...

この大切な時期に、今年の稲はセセリチョウの幼虫に食べ尽されそうになるという危機に直面しました。 それでも多くの稲はたくましく再生して花を咲かせ、根元近くまで食べられ小さくなってしまった株も葉や茎をゆっくりのばし、籾を実らせてくれました。

それでも多くの稲はたくましく再生して花を咲かせ、根元近くまで食べられ小さくなってしまった株も葉や茎をゆっくりのばし、籾を実らせてくれました。 いつもより小さな稲ではありますが、嬉しい秋の実りを大切に、鎌を使って1株ずつ刈り取り、稲架かけをします。

いつもより小さな稲ではありますが、嬉しい秋の実りを大切に、鎌を使って1株ずつ刈り取り、稲架かけをします。

年長さんの田んぼは生きもの達のすみかにもなっていて、稲刈りをしている間に色々な生きものと出会うことができました。

ウッドデッキや廊下でしばらく干した後、11月になり脱穀と籾摺りがはじまっています。

ウッドデッキや廊下でしばらく干した後、11月になり脱穀と籾摺りがはじまっています。

みんなで作ったお米を食べられる日まで、あと少しです!

【けやき台】池のお手入れと田んぼの稲刈り 【2020年11月13日】

10月3日、けやき台多目的広場でビオトープのお手入れと田んぼの稲刈りをおこないました。

当日は暑さを感じる程まぶしい秋晴れ。

新型コロナウィルスの影響で12月まで白井市共催イベントの実施は難しく、直前まで活動内容について検討したためお知らせが遅くなってしまいましたが、何組ものご家族が駆けつけてくださいました。

はじめに稲架作り。竹を地面に打ち込み、組んで、長い竹を渡します。 稲架の準備が出来たら、稲刈り。

稲架の準備が出来たら、稲刈り。

鎌で1株ずつ丁寧に刈り取り、稲わらで結わい、稲架にかけていきます。

鎌の使い方はコツがありますが、何度も続けて挑戦すると段々と慣れ、太い株も一度で刈り取れるようになりました。

田んぼの生きもの達は慌てて逃げます。

田んぼの生きもの達は慌てて逃げます。

ヤゴやゲンゴロウ、カエルなどたくさん出会いました。

稲わらを使い、自分で工夫しながらリースを作る姿も。

稲刈りを終えたら、次はビオトープのお手入れ。

稲刈りを終えたら、次はビオトープのお手入れ。

池の周りに増えてきた植物「チガヤ」は、生長して繁茂すると尖った根で池のシートを破ってしまう可能性があります。

困ったことになる前に、根を掘り返して繁茂を防ぎ、他の植物も生育できる環境を作ります。

池や広場の生きものを探して観察もおこないました。

池や広場の生きものを探して観察もおこないました。

短い時間でしたが、秋の自然に触れ、収穫を楽しんでいただけていれば嬉しく思います。

短い時間でしたが、秋の自然に触れ、収穫を楽しんでいただけていれば嬉しく思います。

生きもの観察をサポートしてくださった三森さん、ビオトープのお手入れにご協力いただいた白井市環境課の皆様、そしてご参加いただいたご家族の皆様、誠にありがとうございました!

運動会に向けて 【2020年10月 8日】

夏休みが明け、残暑の中で夏の遊びを楽しんだ9月。

次第に暑さが和らいで秋の訪れを感じるようになると、9月下旬からは体操服登園がはじまり、運動会に向けた練習に取り組んでいます。

はじめての運動会となる、年少さん。

先生の声をよく聞き、並んだり、座ったり、一緒に礼をしたり。

かけっこでは走り出す前のポーズを何度も練習して、ゴールテープの先の担任を目指して、一生懸命走ります。

1年前から、たくさんのことが出来るようになった、年中さん。

1年前から、たくさんのことが出来るようになった、年中さん。

体を思いきり動かして踊り、地面に描いたわずかなラインを目印に、難しい隊形移動にも挑戦しています。

幼稚園での最後の運動会となる、年長さん。

幼稚園での最後の運動会となる、年長さん。

今までお兄さん、お姉さんの演目として眺めていたパラバルーンに、クラスみんなで息を合わせて取り組みます。

年長の子ども達の真剣な姿を、また年中組の子ども達が、しっかりと見つめていました。

リレーは転んでしまう時があっても立ち上がり、引き離されてしまうことがあっても諦めず、バトンを次の子へ繋ぎます。

どの学年の子ども達も、練習を重ねるごとに少しずつできなかったことを克服して、どんどん良い動き、良い表情へと変わっています。

どの学年の子ども達も、練習を重ねるごとに少しずつできなかったことを克服して、どんどん良い動き、良い表情へと変わっています。

運動会は今年度はじめて、ご家族の皆様と一緒におこなうことのできる大きな行事です。

本番まであとわずか。子ども達みんなが元気いっぱいで運動会の日を迎え、頑張ってきた姿を思いきり披露できますように。

十五夜 【2020年10月 7日】

10月1日は仲秋の名月、十五夜の日。

秋の実りへの感謝と、豊作への願いを想う日です。

数日前からクラスの中やバスの行き帰りでお話をしたり、絵本を読んだり。

幼稚園にすすきを飾ると、子ども達の方から「すすき?」と声があがります。 クラスに飾った紙粘土の十五夜だんごを見た年長さんは、自由遊びの時間に自分の力で工夫して考え、ティッシュを程よくふんわり丸めてお団子を作り、折り紙のすすきも出来あがりました。

クラスに飾った紙粘土の十五夜だんごを見た年長さんは、自由遊びの時間に自分の力で工夫して考え、ティッシュを程よくふんわり丸めてお団子を作り、折り紙のすすきも出来あがりました。

年少さんでは、粘土をどのようにしたらまるく丸めることができるかお話しをしながら、みんなでお団子作りをするクラスも。

年少さんでは、粘土をどのようにしたらまるく丸めることができるかお話しをしながら、みんなでお団子作りをするクラスも。

手作りの三方に、思い思いのお団子を賑やかに飾りました。

十五夜当日は上新粉で作ったお団子と、さつまいもなど野菜や果物をすすきと共にお供えします。

十五夜当日は上新粉で作ったお団子と、さつまいもなど野菜や果物をすすきと共にお供えします。

すすきは月の神様をお招きするための目印。

朝から雨模様で曇り空の1日でしたが、日暮れ頃には空が晴れ、綺麗なお月様が姿を見せてくれました。

今年もおいしい作物を実らせてくれて、ありがとうございます。

今年もおいしい作物を実らせてくれて、ありがとうございます。

まどか幼稚園の子ども達がこれからも元気に、きせつを存分に楽しんで過ごせますように。

積み木の世界と子どもの心 【2020年9月29日】

今年の春、和久洋三先生が考案された童具館の積み木が幼稚園に仲間入りしました。

発見と表現の喜びを感じる創造共育を追及される和久先生。

形の揃った四角や長方形の積み木はひとつひとつ違う木目と艶があり、とても綺麗で触ると心地良く、積み木同士を合わせるとぴたっと吸い付くようです。

積み木に触れる前には、クラスごとにお話を聞きました。

小さなひとつの積み木は、物語の中で女の子になり、お母さんになり、先生になり、

たくさん集まるとバスになり、また女の子になり、ひとつの積み木に戻ります。

子ども達の目と心には、積み木がどんな風に映っていたのでしょう。

その後、まるで生きているような積み木は、子ども達の自由でのびやかな発想と創造力で様々な世界を広げます。

その後、まるで生きているような積み木は、子ども達の自由でのびやかな発想と創造力で様々な世界を広げます。

遊ぶごとに、少しずつ、新しいことにチャレンジ。

遊ぶごとに、少しずつ、新しいことにチャレンジ。

年長組では積み木の上に直径15㎜の木のビーズを並べて、その上にまた積み木を乗せ、タワー作りがはじまりました。

丸いビーズの穴の、ほんの少し平らな面を上手に使い、積み上げていたのです。

神経を集中させた指先の使い方は見事なもの。

自分の背丈よりも高く、何段も重ねていました。

自ら何かを発見し、チャレンジして成功すると、更に新しい発見を求め、遊びを深めていきます。

自ら何かを発見し、チャレンジして成功すると、更に新しい発見を求め、遊びを深めていきます。

子ども達の持つ力は本当に素晴らしいです。

力を合わせて作ったドミノが途中で倒れてしまった時には、残念な言葉がこぼれる中で「よし、もう一回つくろう!」という1人の言葉がみんなの背中を押しました。

気持ちを注ぎ真剣に取り組む積み木は、心も強く豊かに育んでいます。

ほめる(認める)こと、励ますこと、共感すること。

ほめる(認める)こと、励ますこと、共感すること。

そして時には、だまって見守ることを大切に、積み木の世界も子ども達の心も伸ばしていきたいと思います。

梨狩り 【2020年9月 8日】

9月7日と8日、梨狩りをおこないました。 7日は年少組の子ども達。

7日は年少組の子ども達。

梨園に到着すると、木の上にはたくさんの梨が実り、足元にも大きな梨が落ちています。 梨を2つ取って家に持ち帰るのだと、初めての梨狩りに張り切って挑戦!

梨を2つ取って家に持ち帰るのだと、初めての梨狩りに張り切って挑戦!

大きな梨を両手で一生懸命もぎ取って、大切にリュックへ入れました。

8日は年中組・年長組の子ども達。

8日は年中組・年長組の子ども達。

学年合同のグループを作り、梨の多い場所へ向かいます。

待ち遠しく順番を待ちながら、美味しそうな梨を選び、梨をもぎ取りました。

年長さんは、梨を包む年中さんを手伝ってくれたり、困っていることがないか気にしてくれたり、お兄さんお姉さんとしてたくましい姿を見せてくれました。

今年は例年よりも梨の収穫時期が早まり、不安定なお天気も続きましたが、梨園の皆様が調整してくださったおかげで大きな食べ頃の梨が木の上に残り、梨狩りを楽しむことができました。

今年は例年よりも梨の収穫時期が早まり、不安定なお天気も続きましたが、梨園の皆様が調整してくださったおかげで大きな食べ頃の梨が木の上に残り、梨狩りを楽しむことができました。

ありがとうございました。

子ども達が一生懸命選んだ梨、ご家庭で美味しく召し上がっていただければと思います。

わくわくサマー 【2020年9月 3日】

8月28日は年長さんのわくわくサマー。

年長組の子ども達だけが登園し、朝から日が暮れるまで夏を満喫する日です。 朝、わくわくの気持ちをいっぱいにして、年長さんが幼稚園に到着しました。

朝、わくわくの気持ちをいっぱいにして、年長さんが幼稚園に到着しました。

太陽が照りつける中、はじめに外遊び。

色水をぶくぶく泡立ててカラフルなジュースを作ったり、水風船で遊んだり。

裸足になって過ごし、細かい水のシャワーを浴びて楽しんだり。

園庭にはトンボやチョウが飛び、虫捕り網を持って駆け回ります。

園庭にはトンボやチョウが飛び、虫捕り網を持って駆け回ります。

セミを捕まえようと、木との距離が近くなるアスレチックに登って探すと...あと少しで網が届きそうな場所にセミを発見。

網の持ち方を変えたり、紙で作った棒を組み合わせて伸ばせないかと考えたり、お友達と相談しながら工夫を凝らしました。

お昼ご飯の後は、カレーの下ごしらえとゼリー作り、ゲーム、ホールでのDVD鑑賞と盛りだくさん。

お昼ご飯の後は、カレーの下ごしらえとゼリー作り、ゲーム、ホールでのDVD鑑賞と盛りだくさん。

前日に水洗いした野菜を、ナイフとまな板を使い小さく切ります。

ゼリー作りでは紙コップにパイナップルを入れて、ブドウ味のゼリー液を作って流し入れ、冷蔵庫へ。

ゼリー作りでは紙コップにパイナップルを入れて、ブドウ味のゼリー液を作って流し入れ、冷蔵庫へ。 ゲームの「カレーバスケット」で使うカードは子ども達が自分で色塗りをして作ったもの。

ゲームの「カレーバスケット」で使うカードは子ども達が自分で色塗りをして作ったもの。

賑やかに楽しく過ごしました。

カレーは大きなお鍋を薪の火にかけ、園庭でぐつぐつ煮込み、美味しい香りが漂います。

カレーは大きなお鍋を薪の火にかけ、園庭でぐつぐつ煮込み、美味しい香りが漂います。

夕方には出来上がり、おかわりをしてお腹いっぱい食べました。 最後のイベントは、キャンプファイヤー。

最後のイベントは、キャンプファイヤー。

みんなが見つめる中で担任が火を灯し、園庭の真っ赤な炎を囲んで踊ります。

普段とは違う色々な体験をして、お友達との絆を深め、夏の特別な1日となりました。

夏のあそび 【2020年8月31日】

季節は処暑となり、暑い夏もまもなく終わりを迎えようとしています。

春をご家庭で過ごし、初夏からはじまった1学期。

健康への配慮や保育・行事の大幅な変更など、ご家族の皆様にはご協力をお願いすることが多くありましたが快くご理解いただき、子ども達は毎日明るく元気に登園してくれました。

今年は感染症の対策としてプール活動をおこなうことが出来ませんでしたが、その分水遊びを日常的におこない、夏のあそびを体いっぱい楽しみました。

水で地面に絵を描いたり、水の冷たさや泥のあたたかさを感じたり。

スライダーやジョーロを使い、大きな水溜りがいくつもできた園庭でダイナミックに遊んだり。

砂場に大きな穴を掘って、足湯ができあがると、女の子達のおしゃべりがはじまります。

砂場に大きな穴を掘って、足湯ができあがると、女の子達のおしゃべりがはじまります。 7月の終わり頃にはオスのカブトムシが園庭に飛んできて、年中さんがお家で育てたメスを園に預けてくれたり、アブラゼミやニイニイゼミを見つけて観察したり、夏の生きものにもたくさん触れることができました。

7月の終わり頃にはオスのカブトムシが園庭に飛んできて、年中さんがお家で育てたメスを園に預けてくれたり、アブラゼミやニイニイゼミを見つけて観察したり、夏の生きものにもたくさん触れることができました。

季節の移り変わりを感じながら、秋も充実した時間をたくさん過ごしたいと思います。

季節の移り変わりを感じながら、秋も充実した時間をたくさん過ごしたいと思います。

年長さんの里山散策 【2020年7月15日】

6月30日、年長組の子ども達が里山散策へ出かけました。

谷田武西の原っぱと森の会の皆さんが何年も手入れを続け、森や草原、湿地が点在する環境が守られている、白井の里山。

5年前から、秋のどんぐりが落ちる頃に散策させてもらっていましたが、今年はご厚意により初夏も伺えることになりました。

バスから降りて森に入っていくと段々と道路の音は聞こえなくなり、木々に囲まれ、草の上で休んでいたトンボが舞い飛びます。 原っぱと森の会の皆さんにごあいさつをして、森の奥へ。

原っぱと森の会の皆さんにごあいさつをして、森の奥へ。

雨上がりで湿度の高い森には色々なきのこが出ていて、子ども達は足元をよく見て歩きます。

草花や生きものを教えていただき、トゲナナフシやノコギリクワガタにも出会うことができました。

草花や生きものを教えていただき、トゲナナフシやノコギリクワガタにも出会うことができました。

森の中を一回りした後は、原っぱで自由に過ごします。

森の中を一回りした後は、原っぱで自由に過ごします。

穏やかにそよいでいるように見えた草の中には、小さいバッタやカマキリがたくさん潜み、近付くと大ジャンプ。

子ども達は生きものを捕まえようと一生懸命探したり、お花を摘んで花束を作ったり、背丈の高い草の中を駆け回ったりして思いきり遊び、あっという間に終わりの時間になりました。

昔は木を伐りだす森や林は人の暮らしに欠かせないもので、使われ手入れされることで里山が維持されていましたが、人の暮らしが変わった今ではどんどん少なくなっています。

昔は木を伐りだす森や林は人の暮らしに欠かせないもので、使われ手入れされることで里山が維持されていましたが、人の暮らしが変わった今ではどんどん少なくなっています。

白井に里山の環境を維持して、子ども達に散策の機会を作ってくださる原っぱと森の会の皆さんに、心から感謝しています。

年長さんの田植え 【2020年7月13日】

6月中旬、年長さんのお米作りがはじまりました!

これまで10年以上、第2園庭のまどかガーデンでおこなってきたお米作り。

今年からは園庭でおこなえるように、休園期間中の5月に田んぼを作り、稲のたねをまき、子ども達との田植えを楽しみにしていました。

まずはじめに代掻きをして、田んぼの土の準備。

外遊びの時間に男の子と女の子数人が、自ら進んで挑戦しました。

できたばかりの田んぼですが、以前の田んぼの土を運び入れたおかげか、踏むと粘りのある良い土。

できたばかりの田んぼですが、以前の田んぼの土を運び入れたおかげか、踏むと粘りのある良い土。

はねる泥を気にしていたのも束の間...みんな泥だらけになって、土の準備は万端です。

代掻きから2日後。田植え初日はひばり組の子ども達。

園庭に出かける前に、一度ホールに集まります。

宮城県で様々な生きものと共存する田んぼを育む、雁音農産開発有限会社の小野寺さんから、年長組の子ども達へ応援メッセージが届きました。

毎年、小野寺さんは稲の種もみや肥料を用意してくださり、稲に関する相談や収穫祭でもご協力いただき、まどか幼稚園のお米作りを何年も支えてくださっています。 田んぼに到着したら、稲の苗をしっかり手に持ち、田んぼの中へ。

田んぼに到着したら、稲の苗をしっかり手に持ち、田んぼの中へ。

まっすぐ立つように、大切に植えます。

翌日にはうぐいす組、翌週にはかなりや組の子ども達も田植えをおこない、無事に田植えが完了。

翌日にはうぐいす組、翌週にはかなりや組の子ども達も田植えをおこない、無事に田植えが完了。

空っぽに見えた田んぼに稲が植わると、年中組や年少組の子ども達からも「何を植えたの?」「これがお米になるの?」などの声があがりました。

小野寺さんがメッセージの中で教えて下さったのは「田んぼで育つのは稲だけではなくて、稲と一緒に色々な生きものが育つ」ということ。

小野寺さんがメッセージの中で教えて下さったのは「田んぼで育つのは稲だけではなくて、稲と一緒に色々な生きものが育つ」ということ。

お話の通り、田植え後すぐにアメンボやマツモムシが泳いでいたり、トンボが飛んできたり、土手をクモがうろうろしたり、田んぼは賑やかになりました。

田植え前、大きな水溜りのように見えた田んぼには、砂や枝を投げ入れたくなる年少さんや年中さんもいましたが、田植え後は少なくなり、年長さんが田んぼを気にしてくれています。

日常の中にあることで、子ども達は田んぼの小さな変化により気付いてくれるかもしれません。

日常の中にあることで、子ども達は田んぼの小さな変化により気付いてくれるかもしれません。

園庭でのはじめての収穫を楽しみに、秋まで稲を見守ります。

園庭の田んぼ作り 【2020年7月 9日】

休園中の5月、園庭の田んぼ作りをおこないました。

冬に完成した池のように、子ども達や保護者の方々と保育や休日の活動で少しずつ作り上げたいと考えていましたが、ビオトープ管理士の三森さんにご助言をいただきながら、職員で田んぼを作ります。

アスレチックの前に3m四方程のラインを引き、スコップやかま、つるはしを使い、穴掘り開始。

とても固い層や、砂利や石の層があり苦戦しましたが、深さ40㎝を目指して掘り進めました。

穴を掘り終えたら、遮水シートを敷いて、土で覆います。

穴を掘り終えたら、遮水シートを敷いて、土で覆います。

測量をして形状を調整する難しい作業のため、この日は三森さんも園に来てくださいました。

崩れてしまわないよう土を踏み固めたら、仕上げに10年かけて育っていたまどかガーデンの田んぼの土を入れて、水を入れて、土手にはドクダミやヨモギを植えて、完成!

田植えに間に合うよう、無事に田んぼを作り終えることができました。 6月には年長組の子ども達が田植えをおこない、秋まで園庭の田んぼで稲が育ちます♪

6月には年長組の子ども達が田植えをおこない、秋まで園庭の田んぼで稲が育ちます♪

幼稚園のはじまり 【2020年6月10日】

3ヵ月の長い休園を終え、6月1日からまどか幼稚園の新年度がはじまりました。

まだ全園児一斉ではありませんが、数クラスずつの登園日を設け、久しぶりの幼稚園の時間を新しいお友達や担任と過ごしています。

張り切って園生活に挑戦する年少さん、はじめてのクラス替えを乗り越える年中さん、ドキドキしながらもお友達と関わり年少さんのことを助けてくれる年長さん。

園庭ではアスレチックやブランコ、すべり台、三輪車などの遊具で遊んだり、砂場で集中したり、木登りに挑戦したり。

園庭ではアスレチックやブランコ、すべり台、三輪車などの遊具で遊んだり、砂場で集中したり、木登りに挑戦したり。

築山ではごろごろの土の塊がからあげになり、こだわりいっぱいのからあげ屋さんが開店しました。

ウッドデッキの近くでは釣りあそび。

ウッドデッキの近くでは釣りあそび。

お魚だけではなくダンゴムシやさくらんぼがぷかぷか浮かび、子ども達が描いたお気に入りの絵も加わって賑やかです。

いつも以上に不安や緊張が多かったことと思いますが、たくさんの子ども達が元気な姿で登園してくれていることを、本当に嬉しく思います。

いつも以上に不安や緊張が多かったことと思いますが、たくさんの子ども達が元気な姿で登園してくれていることを、本当に嬉しく思います。

ご理解ご協力いただき、子ども達を笑顔で送り出してくださるご家族の皆様、ありがとうございます。

これからも様々な配慮が必要ではありますが、1日でも早く子ども達が安心して園での生活を楽しめるように、そして今しかできない体験をたくさんしながらゆっくりと絆を深めていけるように、努めたいと思います。

卒園式 【2020年3月18日】

3月13日、まどか幼稚園の卒園式をおこないました。

学年全体の式ではなくクラスごとで時間帯を変え、内容は短縮し、保護者の方も職員も人数は最小限に...

様々な変更に、戸惑いや不安やを抱える方も多くいらっしゃったかと思いますが、当日は年長組の子ども達全員が1人も欠席することなく、明るく元気な笑顔で登園してくれました。

休園の間も健やかに過ごしてくれていた子ども達、そして感染抑制のための対応にご理解とご配慮をいただいた保護者の皆様に、心より感謝しています。

卒園式の会場には、保護者の皆様が謝恩会のために準備してくださっていた素敵な装飾品を飾らせていただき、あたたかい雰囲気に包まれました。

たくさんの祝電が届き、年少組の保護者の方からお花の贈り物もいただきました。

ご卒園、本当におめでとうございます。

ご卒園、本当におめでとうございます。

門出を迎え、新しい一歩を踏み出す子ども達の未来が、ますます豊かなものでありますように、願っています。

大切な3年間をまどか幼稚園で過ごしてくださいまして、ありがとうございました。

園庭の子ども達 【2020年3月 6日】

新型コロナウイルス感染拡大防止のため白井市の小学校の休校が決まり、この対応に準じてまどか幼稚園も3月より休園させていただくことになりました。

節目となる3月。特に卒園を間近に控えた年長組の子ども達にとって、この時期の1日はとても大きく、豊かな時間が育まれます。

クラスのお友達と会えなくなることに寂しい気持ちでいっぱいだったと思いますが、子ども達は明るく強い心で、帰る直前まで思いきり遊び、大切な時間を過ごしました。

休園となり、臨時の預かり保育で過ごす子ども達が遊んでいた3月3日は、空に虹がかかりみんなで見上げました。

休園となり、臨時の預かり保育で過ごす子ども達が遊んでいた3月3日は、空に虹がかかりみんなで見上げました。

感染の防止に努めるため様々な予定の中止や延期など急な対応を余儀なくされている中、常にご理解いただき協力してくださるご家庭の皆様に心より感謝いたします。

感染の防止に努めるため様々な予定の中止や延期など急な対応を余儀なくされている中、常にご理解いただき協力してくださるご家庭の皆様に心より感謝いたします。

1日も早く安心した暮らしが戻り、春を思いきり喜べる日が来ますよう願っています。

木の平均台と顕微鏡 【2020年2月18日】

2月になり、幼稚園にすてきな贈り物が届きました。

年長組の保護者の皆様が今年度の卒園記念品として選んでくださった、木の平均台。

本物の木でできたぬくもりを感じる平均台は、組み立てるとすぐに子ども達が集まり、クラスや学年の枠を超えてあそびがはじまりました。

そして色々なものを大きく見て観察することができる、顕微鏡。

そして色々なものを大きく見て観察することができる、顕微鏡。

ライトもついていて、覗きながらピントを自分で合わせます。

お友達の使う様子を見ながら、子ども達はとても器用に使いこなして、冬が残したたねや、春に開き始めた花を観察しました。

素敵な贈りものを下さった保護者の皆様に心より感謝しています。

素敵な贈りものを下さった保護者の皆様に心より感謝しています。

誠にありがとうございます。

これから様々な場面で、大切に使わせていただきたいと思います。

池のこおり 【2020年2月17日】

この冬一番冷え込んだ、2月7日の朝。

園庭の池一面に、はじめて氷が張りました。

何名かの子ども達が気が付くと、池の氷の話はあっという間に広まって、登園したばかりの子の耳にもすぐ入り...

池の周りは、氷に目を輝かせる子ども達でいっぱいです。 氷はしっかりと厚く、砂場用の調理器具を使って割ってみたり、池の中央の氷を取ろうと手を伸ばしたり。

氷はしっかりと厚く、砂場用の調理器具を使って割ってみたり、池の中央の氷を取ろうと手を伸ばしたり。 ガラスのように透明で、少し気泡が入っていて、とても綺麗です。

ガラスのように透明で、少し気泡が入っていて、とても綺麗です。

集めた氷のかけらは子ども達が園庭の色んな所に運び、おままごとがはじまったり、棚に入れて冷蔵庫を作ったり。

外遊びの時間が終わって子ども達が部屋に戻る頃、木の陰にたくさんの氷が隠されていました。

外遊びの時間が終わって子ども達が部屋に戻る頃、木の陰にたくさんの氷が隠されていました。

氷が溶けないように日陰を選び、頑張って運んだ子ども達の姿が浮かびます。 冬の寒さが特別なあそびを届けてくれました。

冬の寒さが特別なあそびを届けてくれました。

また季節が進むと、園庭の池はどんな変化を子ども達に見せてくれるのか、楽しみに待ちたいと思います。

節分の豆まき 【2020年2月 3日】

2月3日は節分。

立春・立夏・立秋・立冬、そえぞれの季節がはじまる前日はすべて節分とされますが、冬から春へ変わる日は新しい1年のはじまりとして特に大切にされてきました。

鬼(厄)を追い払う豆まき。

今年もまどか幼稚園に赤鬼と青鬼がやってきて、子ども達は自分の中の鬼も追い出せるように、元気で楽しい春を迎えられるように、願いを込めて豆まきをしました。

この日のために作った鬼のお面をつけたり、鬼を飾ったり、部屋の中は鬼と豆でいっぱい。

この日のために作った鬼のお面をつけたり、鬼を飾ったり、部屋の中は鬼と豆でいっぱい。

年少さんは初めての体験で、鬼の姿にどきどきした子もいたと思いますが、一生懸命お友達と立ち向かいました。

明日は立春。まだ寒さは残りますが季節は進み、日毎に春の気配を感じる頃になりますね。

明日は立春。まだ寒さは残りますが季節は進み、日毎に春の気配を感じる頃になりますね。

厄を払い、心も体も強くなった子ども達は、きっと良い春を迎えられることでしょう♪

子ども達のたき火 【2020年1月29日】

季節の移ろいと共に毎月変わり、子ども達が歌い親しむ、月の歌。

1月は「たき火」です。

何十年も歌い継がれる童謡には、心に残る音の流れや言葉、それぞれの季節の良さ、あたたかい風景がたくさん詰まっていますが、今の子ども達にとっては珍しい言葉もたくさんあります。

1月中旬、年長のひばり組では「たき火ってどんなものだろう?」と子ども達から疑問が浮かび、園庭でたき火をすることになりました。

園庭の隅から枝や落ち葉を集めて、紙であおいで風を送ると、小さな炎がうまれました。

火を使うような危険を伴う活動は、決して気軽におこなうことはできません。

火を使うような危険を伴う活動は、決して気軽におこなうことはできません。

ですが子ども達の心が動いた時には、安全面の配慮をしながら出来るだけ実現できるよう考え、体験する機会を作りたいと考えています。

たき火にあたることをみんなで知った、冬の大事な思い出です。

冬の外あそび お正月あそび 【2020年1月17日】

新しい年を迎えて、3学期がはじまり、早くも2週間が経ちました。

子ども達は2月の発表会に向けて一生懸命練習しながら、朝や練習の合間は思いきり外あそび。

1月はお正月遊びとして、羽子板・けん玉・こま・べいごまが遊びに加わります。

1月はお正月遊びとして、羽子板・けん玉・こま・べいごまが遊びに加わります。

こまはひもを巻くところから集中して...

上手に出来るようになると、まだ出来ないお友達に教えたり声をかけたりする姿が見られます。 お友達との羽根つきは楽しく、けん玉はあきらめずに何度も挑戦!

お友達との羽根つきは楽しく、けん玉はあきらめずに何度も挑戦!

昔から続く日本の伝統的な遊びは、時が変わっても子ども達の心を惹きつけてくれます。

どろんだんご作りは変わらず人気で、ウッドデッキでおしゃべりしながら作ったり、職人のように集中して仕上げたり、見比べたり眺めたり。

どろんだんご作りは変わらず人気で、ウッドデッキでおしゃべりしながら作ったり、職人のように集中して仕上げたり、見比べたり眺めたり。

大繩とびや縄とびをするお友達もたくさん。日毎にできることが増えていきます。

大繩とびや縄とびをするお友達もたくさん。日毎にできることが増えていきます。

寒い冬も思いきり遊ぶと体はぽかぽか。みんなの挑戦は続きます。

【けやき台】冬のしぜんとわらしごと 【2019年12月27日】

12月15日、けやき台多目的広場で「冬のしぜんとわらしごと」をおこないました。

5月に田植えをしてから10月に稲刈りを終え、12月は稲作の副産物である稲わらを使ったしめ縄作り。

そして静かに見える冬の広場で、ひっそり冬を越している生きもの達を探す自然観察。

予定していた12月8日は大雨の影響で広場一面に水が溜まり中止としましたが、15日には水溜りも少なくなり、過ごしやすい晴天の中実施することができました。

冬のわらしごととして、稲わらのお正月飾り作りを教えてくれるのは、白井市市民環境経済部長であり市内でお米作りをされる農家でもある、川上利一さん。 稲わらは事前にもろくなった枯れ葉を取り除き、木槌で叩いて繊維を柔らかくし、準備万端。

稲わらは事前にもろくなった枯れ葉を取り除き、木槌で叩いて繊維を柔らかくし、準備万端。

稲穂、松葉、姫柿、ツルウメモドキなど、しめ縄を飾る自然の素材も市役所の皆さんが持ってきてくださいました。

稲を手でしっかりつかんだら、縄ないをはじめます。

稲を手でしっかりつかんだら、縄ないをはじめます。

子ども達は2~3人で協力して作り、大人の方は1人で作る難しい方法にも挑戦。

輪にして結び、飾りつけをして、手作りのお正月飾りができあがりました♪

輪にして結び、飾りつけをして、手作りのお正月飾りができあがりました♪ そして冬の自然観察。

そして冬の自然観察。

生きもののことを教えてくれるのは、生きもの専門家であるBiotopGuildの三森典彰さんと、ビオトープ管理士の皆さんです。 広場を歩いてみると、調整池を利用する野鳥を発見。

広場を歩いてみると、調整池を利用する野鳥を発見。

カワセミやモズ、ツグミ、カワウ、コサギ、カモ類...様々な鳥が調整池や広場にやってきますが、この日は猛禽類も飛んで狩りをしたようで、出会いに恵まれました。

そして池の生きもの探し。

そして池の生きもの探し。

寒い冬は動かず潜んでいる生きものが多く、陸上での昆虫採集は困難ですが、水の中には生きものがたくさん隠れていました。

顕微鏡でよく観察し、生きものの特徴や暮らし方を学びます。

その他、幼稚園で作った米麹の甘酒で体を少しあたためてもらったり、市の取り組みの一環として植物の種を持ち帰っていただいたり。

その他、幼稚園で作った米麹の甘酒で体を少しあたためてもらったり、市の取り組みの一環として植物の種を持ち帰っていただいたり。

今回も東邦大学の院生のお兄さん、そして近隣にお住まいの保護者の方がスタッフとしてたくさん力を貸してくださいました。

今回も東邦大学の院生のお兄さん、そして近隣にお住まいの保護者の方がスタッフとしてたくさん力を貸してくださいました。

ご参加いただいたご家族の皆様、ご協力いただいた皆様、誠にありがとうございました!

衣食住を支える身近で大切な素材だった稲わらですが、今では農業に携わらなければ触れる機会は限られ、お正月飾りも購入することがほとんどかと思います。

稲を最後まで活かして、自分で作ったお正月飾りは、きっと良い年を迎え入れてくれるはずです。

生きもの達が無事に冬を越し、春のあたたかさを喜ぶ頃、また観察会をおこないたいと考えていますので、よろしければぜひお立ち寄りください♪

年長さんの稲わら納豆 【2019年12月13日】

12月11日は、稲わらの納豆作り。

お米作りの副産物である稲わらは、古くから衣食住を支える大切な素材で、納豆を作ることも出来ます。

5月からお米作りを体験してきた年長さんが、稲に触れる最後の活動です。 納豆作りをしたい年長さんは事前に名前を書いた紙を提出し、希望した子ども達はけやきルームへ。

納豆作りをしたい年長さんは事前に名前を書いた紙を提出し、希望した子ども達はけやきルームへ。

前日に束ねた稲を茹でて、大豆を柔らかくなるまで煮て、稲のわらづとの中に大豆を入れます。

たくさん入れた大豆がこぼれないように稲で蓋をして包んだら、40度程で保温をして2日間...

たくさん入れた大豆がこぼれないように稲で蓋をして包んだら、40度程で保温をして2日間...

稲の枯草菌は今年も頑張ってくれたようで、無事に納豆へと変わっていました。

出来上がった納豆はお昼ご飯の時間に試食。

出来上がった納豆はお昼ご飯の時間に試食。

納豆作りに参加していない子ども達も、お友達の納豆を見てみます。

初めて食べた子や、苦手だと思っていた子も、自分で作った納豆を楽しく味わい、稲の力を知ることが出来ました。

おもちつき 【2019年12月10日】

12月5日はおもちつき。

冬の澄んだ空気とぽかぽか陽気の中、朝からたくさんのお母様お父様がお手伝いにいらしてくださり、賑やかに準備がはじまりました。

たくさんのもち米をかまどで蒸かしたら臼に入れて、お父さん達が練り、力いっぱいおもちつき。

子ども達も小さな臼と杵でおもちつきに挑戦します。 柔らかいお餅が出来上がったら、お母さん達がクラスを回り、しょうゆ餅ときなこ餅を用意してくれます。

柔らかいお餅が出来上がったら、お母さん達がクラスを回り、しょうゆ餅ときなこ餅を用意してくれます。

つきたての美味しいお餅をお腹いっぱいいただきました。 また、今年も佐渡ヶ嶽部屋より、琴の海関と琴大和関お2人の力士さんをお招きし、お相撲大会も開催。

また、今年も佐渡ヶ嶽部屋より、琴の海関と琴大和関お2人の力士さんをお招きし、お相撲大会も開催。

お餅つきと共に、歴史ある日本の伝統文化に触れる機会です。

大きな体の力士さんに、お友達と一緒に勇気を出して全力でぶつかりました。子ども達は全勝で、笑顔いっぱい。

お父さん達の戦う姿も一生懸命応援しました。 お父様、お母様、そして力士さん、皆様のお陰で今年も楽しく美味しく、思い出に残る貴重な1日を過ごすことができました。

お父様、お母様、そして力士さん、皆様のお陰で今年も楽しく美味しく、思い出に残る貴重な1日を過ごすことができました。

誠にありがとうございました!

父母の会の催し バルーンショー 【2019年12月 9日】

12月3日、父母の会の皆様が素敵な催しを企画してくださいました。

風船の魅力を全力で伝えるパフォーマー風船太郎さんの、バルーンショーです♪ 数日前から子ども達は風船太郎さんの塗り絵をして、わくわくの気持ちを高めて...

数日前から子ども達は風船太郎さんの塗り絵をして、わくわくの気持ちを高めて...

風船やたくさんの絵で飾られたホールの中で、楽しみにしていたショーが始まりました。

風船でマジックや変身をしたり、年長さんがすっぽりと入ってしまったり

風船でマジックや変身をしたり、年長さんがすっぽりと入ってしまったり

とても大きな風船から、たくさんの風船が飛び出したり

とても大きな風船から、たくさんの風船が飛び出したり

1人1つ風船のお土産をいただき、ぽんぽん飛ばしてみたり、頭の上に乗せてみたり

1人1つ風船のお土産をいただき、ぽんぽん飛ばしてみたり、頭の上に乗せてみたり 楽しく賑やかに、あっという間に時間が過ぎてしまいました。

楽しく賑やかに、あっという間に時間が過ぎてしまいました。 企画から準備、当日の運営やお片付けまで、お忙しい中子ども達のために貴重な機会を作ってくださった父母の会の皆様に、心から感謝しています。ありがとうございました!

企画から準備、当日の運営やお片付けまで、お忙しい中子ども達のために貴重な機会を作ってくださった父母の会の皆様に、心から感謝しています。ありがとうございました!

【けやき台】冬のしぜんとわらしごと 延期のお知らせ 【2019年12月 6日】

12月8日に予定していたけやき台多目的広場でのイベント「冬のしぜんとわらしごと」は、12月初旬の大雨により広場一面に水が溜まっているため、延期させていただくことになりました。

翌週12月15日(日)13:30~15:30に同様の活動を開催したいと考えています。

受付期間は終了していますが、ご関心をお持ちいただけましたら、ぜひお立ち寄りください。

ご質問やご相談などはイベントフォームまたはお電話(047-491-9881)にてご連絡ください。

園庭の池の穴掘り 【2019年11月21日】

これまでガーデンの池で、子ども達はトンボを近くで観察したり、ゲンゴロウ類・マツモムシなど水生昆虫やヒキガエルの卵、たくさんのオタマジャクシを見つけたり、普段はあまり見る機会のない生きもの達と出会ってきました。 この体験を園庭で、もっと小さな季節の変化にも気付き、生きもの達の様子をより間近で見られることを願って...

この体験を園庭で、もっと小さな季節の変化にも気付き、生きもの達の様子をより間近で見られることを願って...

10月下旬、けやきルームの横で園庭の池づくりがはじまりました。

プランターや花壇の中はあっという間に野草が生えますが、子ども達が毎日元気で走り回る園庭は踏圧が強く、種や根っこが入る隙間がないくらいカチカチ。

まずは耕耘機で耕し、土を柔らかくします。 子ども達は興味津々で耕されていく地面を見て、砂場用のシャベルから、鍋、お玉、フライ返し、スプーン、トング、タッパー、縦に割った竹まで、それぞれ穴掘りにぴったりだと思う道具を園庭から見つけて集まってくれました。

子ども達は興味津々で耕されていく地面を見て、砂場用のシャベルから、鍋、お玉、フライ返し、スプーン、トング、タッパー、縦に割った竹まで、それぞれ穴掘りにぴったりだと思う道具を園庭から見つけて集まってくれました。

年少さんは土を掘りながら表面の土と地中の土の色の違いに気づいたり、年長さんは池の工事中の看板を作ったり、年中さんは穴掘りの良い方法を考えたり壊れた看板を見つけて補修したり...

年少さんは土を掘りながら表面の土と地中の土の色の違いに気づいたり、年長さんは池の工事中の看板を作ったり、年中さんは穴掘りの良い方法を考えたり壊れた看板を見つけて補修したり...

学年を超えて関わり合いながら、毎日少しずつ穴掘りが進みました。

掘った土は、築山の上へ。

掘った土は、築山の上へ。

ぺたぺたと手で整えて子ども達が作った頂上は、今では名山かのような良い形に仕上がっています。

年内の完成を目指し、池作りは続きます!

年内の完成を目指し、池作りは続きます!

【けやき台】きせつの様子 【2019年11月19日】

秋の穏やかな陽気も束の間、冷えた空気に冬を感じる頃となりました。

季節と共に、広場で出会う生きものの顔ぶれや様子も変化しています。

春から夏にかけては開けた明るい水面が好きなシオカラトンボが多く飛んでいましたが、夏の終わりにはギンヤンマもよく訪れ、縄張りを張るようになりました。 大雨の後、水が溜まった広場にはコサギ。

大雨の後、水が溜まった広場にはコサギ。

湿原のような広場で、獲物になる小さい魚や水生昆虫を探しているようです。 稲刈り前の田んぼではメダカも育ちました。

稲刈り前の田んぼではメダカも育ちました。 秋になると、バッタやカナヘビとよく出会います。

秋になると、バッタやカナヘビとよく出会います。

ショウリョウバッタやショウリョウバッタモドキ、コバネイナゴ。

赤とんぼのノシメトンボや、アキアカネ。

赤とんぼのノシメトンボや、アキアカネ。

秋が深まると、冬鳥のジョウビタキも北の国から日本に渡ってきました。

秋が深まると、冬鳥のジョウビタキも北の国から日本に渡ってきました。 今急いで冬支度を進めていたり、もう冬ごもりをしていたり、冬を前に命を終えた生きものもいるでしょう。

今急いで冬支度を進めていたり、もう冬ごもりをしていたり、冬を前に命を終えた生きものもいるでしょう。

冬の様子を楽しみながら、また広場が賑わいはじめる春を待ちわびたいと思います。

【けやき台】冬のしぜんとわらしごと イベントのお知らせ 【2019年11月18日】

12月8日(日)、けやき台多目的広場で「冬のしぜんとわらしごと」をおこないます。

【冬のしぜんとわらしごと】

2019年12月8日(日)13:30~15:30

※予備日12月15日(日)13:30~15:30

この年を締めくくる12月、稲わらで手作りのしめ縄を用意して、ご家族と大切なお正月を迎えましょう。

広場の冬の自然も観察したいと思います。

白井にゆかりのある方でしたらどなたでもお申込みいただけますので、よろしければぜひご参加ください。

☆お申込みはイベントフォームをご覧いただき、必要事項をご記入ください。

☆イベントのチラシはこちら ☆お問い合わせや、イベントフォームでのお申込みが難しい方はお電話でご連絡ください。(047-491-9881)

☆お問い合わせや、イベントフォームでのお申込みが難しい方はお電話でご連絡ください。(047-491-9881)

年長さんの里山散策 【2019年11月15日】

10月31日、年長組の子ども達が白井の里山に出かけました。

谷田武西の原っぱと森の会の皆さんが何年も手入れを続け、森や草原、湿地が点在する里山の環境を守っている場所です。 バスに乗って15分程、道路から離れて森に入っていくと、木々に囲まれて別世界。

バスに乗って15分程、道路から離れて森に入っていくと、木々に囲まれて別世界。

原っぱと森の会の皆さんにごあいさつをして、森の奥へとご案内いただきます。 度々の大きな台風により、太く立派な木が倒れていたり、背丈の高い木の先端が裂けてしまったり、森も大きな影響を受けましたが、散策の道は出来る限りの整備をしてくださっていました。

度々の大きな台風により、太く立派な木が倒れていたり、背丈の高い木の先端が裂けてしまったり、森も大きな影響を受けましたが、散策の道は出来る限りの整備をしてくださっていました。

倒れた木も生きている森のひとつの姿。子ども達はくぐったり、飛び越えたり。

きのこも何種類か見つかり、感触を楽しみます。

きのこも何種類か見つかり、感触を楽しみます。 まつぼっくりやどんぐり、くり拾いもして、最後は原っぱで自由に過ごし、あっという間に終わりの時間になりました。

まつぼっくりやどんぐり、くり拾いもして、最後は原っぱで自由に過ごし、あっという間に終わりの時間になりました。 昔は木を伐りだす森や林は人の暮らしに欠かせないもので、使われ手入れされることで里山が維持されていましたが、人の暮らしが変わった今では里山の環境はどんどん少なくなっています。

昔は木を伐りだす森や林は人の暮らしに欠かせないもので、使われ手入れされることで里山が維持されていましたが、人の暮らしが変わった今では里山の環境はどんどん少なくなっています。

里山を守り、毎年散策の機会を作ってくださっている皆様に心から感謝しています。

ありがとうございました!

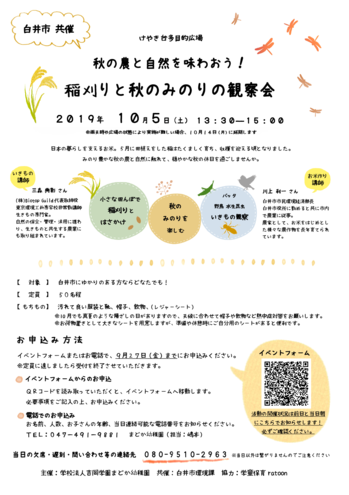

【けやき台】稲刈りと秋のみのりの観察会 【2019年10月17日】

10月5日、けやき台多目的広場で「稲刈りと秋のみのりの観察会」をおこないました。

5月に田植えをおこなってから、大雨による調整池の増水により広場の田んぼは度々冠水しましたが、近隣にお住まいの方からは稲を心配するあたたかい声が届いたり、環境課の皆さんが稲の補植や水量の調整を何度もおこなって下さったり、皆さんのお力に支えられ、稲はたくましく育ってくれました。

秋を楽しむ1日になるようにと考えていましたが、当日は気温30度。

秋を楽しむ1日になるようにと考えていましたが、当日は気温30度。

夏のような暑さの中、たくさんのご家族にお集まりいただき、観察会のはじまりです。 まずはみんなで稲刈り。

まずはみんなで稲刈り。

お米づくりの講師として稲刈りを教えてくれるのは、白井市市民環境経済部長であり市内の農業に従事する農家でもある、川上利一さん。

鎌の使い方のお話を真剣に聞き、1人1~2束ずつ丁寧に刈り取ります。

刈り取った稲は、稲わらを使ってねじるように束ねます。

刈り取った稲は、稲わらを使ってねじるように束ねます。

少し難しい工程ですが、子ども達も頑張って挑戦しました。 束ねたわらは、竹で組んだはさ(稲架)にかけます。

束ねたわらは、竹で組んだはさ(稲架)にかけます。

天日干しをして、稲を乾燥・追熟させるための、はさかけです。

稲刈りの後は、広場でそれぞれ好きな時間を過ごします。

稲刈りの後は、広場でそれぞれ好きな時間を過ごします。

子ども達やお父さんは、池や草地の生きもの観察へ。

生きものの講師は、ビオトープや生きものの専門家であるBiotopGuildの三森典彰さんです。

色んな種類のバッタを見比べたり、ショウリョウバッタに紛れているショウリョウバッタモドキを探したり、大人も子ども一緒になって熱中しました。

タープの下では、お米作りと食のお話。

タープの下では、お米作りと食のお話。

お母さん達が集まり、川上さんからお話しいただきました。 東邦大学の学生の皆さんは植物の観察をサポートしてくださり、池周辺の植生調査もおこなっていただきました。

東邦大学の学生の皆さんは植物の観察をサポートしてくださり、池周辺の植生調査もおこなっていただきました。

その他、秋の野草で花束を作ったり、栗のパウンドケーキを召し上がっていただいたり。 ご参加いただいた皆様、ご協力いただいた皆様、誠にありがとうございました!

ご参加いただいた皆様、ご協力いただいた皆様、誠にありがとうございました!

小さな小さな田んぼですが、この地域ではとても少なくなった稲架かけの風景が住宅地の中に生まれました。

田植えや稲刈りの体験が、少しでも食べものへの関心や理解、心の豊かさに繋がっていきますよう願っています。

運動会リハーサル 【2019年10月11日】

10月10日は運動会のリハーサル。

とても気持ちの良い秋晴れの下、子ども達はわくわくどきどきしながら並び、開会式がはじまりました。 年少さんは初めてのことばかりの運動会。

年少さんは初めてのことばかりの運動会。

音楽に合わせて、担任をしっかり見て、一生懸命踊ります。 年中さんのかけっこではゴールを目指し思いきり走り、1年前から成長した姿を見せてくれています。

年中さんのかけっこではゴールを目指し思いきり走り、1年前から成長した姿を見せてくれています。 そして年長さんは真剣な表情で、パラバルーンの難しい技に次々と挑戦します。

そして年長さんは真剣な表情で、パラバルーンの難しい技に次々と挑戦します。

他の学年の競技中は、声を出して応援したり、一緒に踊ったり。

他の学年の競技中は、声を出して応援したり、一緒に踊ったり。 運動会をお手伝いしてくださるたくさんのお母様達に支えられ、子ども達は力いっぱい頑張り、楽しんで、無事にリハーサルを終えることができました。

運動会をお手伝いしてくださるたくさんのお母様達に支えられ、子ども達は力いっぱい頑張り、楽しんで、無事にリハーサルを終えることができました。

ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

運動会まで1週間。

今よりもっと早く走れるように、思いきり踊れるように、みんなの気持ちをひとつにできるように、残りわずかな時間を大切に過ごし、本番を迎えたいと思います。

当日はぜひ、子ども達にあたたかい声援をたくさんお届けください。

【けやき台】稲刈りと秋のみのりの観察会 イベントのお知らせ 【2019年9月 7日】

10月5日(土)、けやき台多目的広場で「稲刈りと秋のみのりの観察会」をおこないます。

【稲刈りと秋のみのりの観察会】

2019年10月5日(土)13:30~15:00

※予備日10月14日(月)13:30~15:00

5月のイベントで田植えをおこなってから、数回の冠水により生長が遅れてしまいましたが、稲はたくましく穂を出し、花を咲かせてくれました。

様々な生きもの達も飛来して、池の中も田んぼの中も賑やかになっているようです。

当日は稲刈りといきもの観察をおこない、秋のみのりを楽しみたいと考えています。

このイベントは白井にゆかりのある方でしたらどなたでもお申込みいただけますので、よろしければぜひご参加ください。

☆詳細のご確認、

https://docs.google.com/forms/

☆イベントのチラシはこちら ☆お問い合わせや、イベントフォームでのお申込みが難しい方はお電話でご連絡ください。(047-491-9881)

☆お問い合わせや、イベントフォームでのお申込みが難しい方はお電話でご連絡ください。(047-491-9881)

年長さんの卒園旅行 【2019年8月26日】

1学期終業式の翌日、年長組の子ども達は卒園旅行に出かけました。

ご家族に見送られ、まどか幼稚園から大きなバスに乗って出発。

佐倉くさぶえの丘での、1泊2日のお泊り保育です。

まずはミニSLに乗ったり、アスレチックやボールで遊んだり、外遊びの時間。

お昼ご飯を食べたら、くさぶえの丘の皆さんにご挨拶。

お昼ご飯を食べたら、くさぶえの丘の皆さんにご挨拶。 お泊りする部屋で少しのんびりした後は、陶芸館に出かけます。

お泊りする部屋で少しのんびりした後は、陶芸館に出かけます。

陶芸の先生の説明を聞いて、自分の作品を真剣に作りました。 晩ごはんをお腹いっぱい食べたら、日が暮れた外の広場でキャンプファイヤー。

晩ごはんをお腹いっぱい食べたら、日が暮れた外の広場でキャンプファイヤー。

大きな炎を囲んで、歌ったり踊ったり特別な時間を過ごします。

1人で眠るのが不安な子もいたと思いますが、お友達と一緒にぐっすり夢の中。

1人で眠るのが不安な子もいたと思いますが、お友達と一緒にぐっすり夢の中。 翌朝、目を覚まして体操をして、園に戻る子ども達は一歩前進した立派な表情になったように感じます。

翌朝、目を覚まして体操をして、園に戻る子ども達は一歩前進した立派な表情になったように感じます。

大好きなご家族から離れて、友達や先生との絆を深めながら自分の力で過ごす卒園旅行の2日間。

大好きなご家族から離れて、友達や先生との絆を深めながら自分の力で過ごす卒園旅行の2日間。

子ども達にとって大きな経験となり、大切な思い出として残ることを願っています。

また、ご家族の皆様のサポートのお陰で子ども達が安心して卒園旅行に出かけられたこと、心から感謝しています。

ありがとうございました!

夕涼み会 【2019年7月 9日】

7月7日の七夕、夕涼み会をおこないました。

軒下や廊下には提灯を灯して、ウッドデッキには子ども達と作った笹飾りと、みんなの願いが込められた短冊。

いつもの幼稚園に、夏祭りの空気が流れます。

盆踊りは今までクラスの中でも、園庭でも、この日のために練習してきました。

盆踊りは今までクラスの中でも、園庭でも、この日のために練習してきました。

梅雨空の1日となり、園庭にやぐらを組むことは叶いませんでしたが、ホールで体いっぱい踊ります。

おみこしも元気に、たくさん声を出して担ぎました。

手作りの灯籠も、夕涼み会を優しく彩ります。

手作りの灯籠も、夕涼み会を優しく彩ります。

年少さんは明るい色の染め紙。 年中さんは優しく柔らかい切り紙。

年中さんは優しく柔らかい切り紙。 年長さんは絵の具と洗剤を組み合わせた、鮮やかなバブルペイント。

年長さんは絵の具と洗剤を組み合わせた、鮮やかなバブルペイント。

それぞれの個性が光る灯籠でした。 他にも夏に嬉しいかき氷やラムネ、子ども達が作ったゲーム。

他にも夏に嬉しいかき氷やラムネ、子ども達が作ったゲーム。

父母の会の皆様からは花火のおみやげのプレゼント。

あっという間に終わりの時間です。

足元の悪い中、素敵なゆかたとにこにこの笑顔で来てくれた子ども達、明るく見守って一緒に楽しんでくださった保護者の皆様、スタッフとして夕涼み会を支えて下さったお母様お父様に心から感謝しています。

足元の悪い中、素敵なゆかたとにこにこの笑顔で来てくれた子ども達、明るく見守って一緒に楽しんでくださった保護者の皆様、スタッフとして夕涼み会を支えて下さったお母様お父様に心から感謝しています。

ありがとうございました。

間もなく長い夏休み。ご家族で過ごす夏がより一層豊かな時間になりますように。

どろんこボディペインティング 【2019年6月28日】

6月の後半、ペイントと泥あそびを体いっぱい楽しむ「どろんこボディペインティング」を学年毎におこないました。

6月18日は年長さん。

急いで着替えをして準備万端!早く遊びたい気持ちをおさえて、お話をしっかりと聞きます。

はじまりの合図があると勢いよく走って、あっという間に体中が色んな色に。

はじまりの合図があると勢いよく走って、あっという間に体中が色んな色に。

お友達同士で色を塗り合ったり、鏡を見て顔にペイントをしたり、スライダーで色水を流したり、どろんこになったり、はじめから終わりまでとても個性豊かで、大胆な遊びが広がりました。

6月21日は年少さん。

6月21日は年少さん。

はじめは穏やかに、ゆっくりと絵の具に触れて、ぺたっと紙に手形をつけてみたり、洋服や体を触ってみたり。

段々と子ども達それぞれの遊びに変わり、いつの間にかみんなカラフルに染まりました。

6月25日は年中さん。

6月25日は年中さん。

お友達と一緒に絵具の色を楽しみ、水遊びでは賑やかに豪快に。

どろんこになると、泥団子作りや、おままごとのような空間もできていました。

太陽の下で絵の具や泥に思いきり触れて、お友達と創造力豊かに遊ぶどろんこボディペインティング。

太陽の下で絵の具や泥に思いきり触れて、お友達と創造力豊かに遊ぶどろんこボディペインティング。

子ども達それぞれの成長に繋がり、生きる力になっていくことを願っています。

土曜参観 【2019年6月18日】

6月15日(土)は土曜参観。

園での子ども達の様子を見ていただいたり、親子一緒に活動していただいたり、幼稚園を楽しんでいただく参観日です。

お天気は朝から1日雨でしたが、子ども達も保護者の皆様も、明るい笑顔で登園してくださいました。

まずは年少さんと年中さんの参観。

クラスのお友達と担任と、いつものように朝のまとめをおこないます。

年少さんの製作は「紙ボールキャッチ!」。

紙でボールと入れ物を作り、投げたりキャッチしたりして遊びます。

「じゃんけん汽車ポッポ」のゲームもしました。

年中さんの製作は「たこさんふぅ~」。

年中さんの製作は「たこさんふぅ~」。

紙コップを使い、ハサミで切ったりひもをつけたりして、たこの風鈴を作ります。

「コロコロたこやき」のゲームもして、親子の時間を過ごしていただきました。

年少さんと年中さんの参観が終わると、続いて年長さんの参観がはじまります。

年少さんと年中さんの参観が終わると、続いて年長さんの参観がはじまります。

朝のまとめの後に年長さんがおこなうのは、カレー作り。

園庭に大きなお鍋とかまどを用意し、お父さんやお母さん、兄弟で協力して野菜の下ごしらえをします。

準備が終わったら、野菜が煮えてカレーが出来上がるまでの間、製作「おさんぽアニマル」作り。

準備が終わったら、野菜が煮えてカレーが出来上がるまでの間、製作「おさんぽアニマル」作り。

動物の顔は子ども達が切って、顔を描いて、保護者の皆様にはキャップと輪ゴムなど動くためのパーツを組み合わせていただき...

賑やかに動く動物が出来上がり、おさんぽタイムを楽しみました♪

製作の後には、お父さんお母さんから子ども達へ、7月の卒園旅行に行くための「まどカード」のプレゼント。

製作の後には、お父さんお母さんから子ども達へ、7月の卒園旅行に行くための「まどカード」のプレゼント。

卒園旅行のお話が終わる頃にちょうどカレーが出来上がり、たくさんおかわりをしながら、みんなでお腹いっぱいいただきました。

学年ごとに時間や内容は異なりますが、入園式からはじめての集団生活に取り組み毎日頑張ってきたこと、進級して心細い気持ちを抱えていた新学期から、新しいお友達や担任との繋がりを築いてきたこと、それぞれの子ども達の成長を感じていただけていればと願っています。

学年ごとに時間や内容は異なりますが、入園式からはじめての集団生活に取り組み毎日頑張ってきたこと、進級して心細い気持ちを抱えていた新学期から、新しいお友達や担任との繋がりを築いてきたこと、それぞれの子ども達の成長を感じていただけていればと願っています。

悪天候の中、ご不便をおかけしたことと思いますが、あたたかい気持ちで幼稚園にお越しいただき、最後まで一緒に楽しんでくださったこと、心から感謝しています。

ご家族の皆様、ありがとうございました。

【けやき台】ツバメのお仕事 【2019年6月 6日】

池や田んぼの周りには、色々な種類の鳥類が訪れています。

春から特に何度も通ってくれているのが、ツバメ達。

多くの鳥は水を飲んだり、水浴びをしたり、獲物を捕ったりするために池や川、水溜りを使いますが、ツバメがしている仕事は少し違います。

ツバメは自分達の巣を作るために、水際の湿った泥や、枯れ草を取りに来ているのです。 けやき台多目的広場には一般的なツバメの他に、イワツバメも訪れていました。

けやき台多目的広場には一般的なツバメの他に、イワツバメも訪れていました。

ツバメと同じく春に日本にやってくる渡り鳥(夏鳥)で、ツバメよりも尾が短くモノトーンな色合い。

山地や海岸の崖、洞窟が好きで、住宅地ではコンクリートの建物などを巣作りの場所として利用しているようです。

田んぼの代掻きをした後も、たくさんのツバメ達が降りてきていました。

田んぼの代掻きをした後も、たくさんのツバメ達が降りてきていました。

湿った泥を取ることができる場所は、昔よりもずっと少なっているのだろうと思います。

7月頃までは、新しい巣を作ったり、壊れた場所の補修をしたり、巣材を運ぶ様子が見られるはずです。

広場を通る時には、ツバメがいるかどうか、いつものツバメか少し違うイワツバメか、ぜひ覗いてみて下さい。

【けやき台】田植えとのんびり自然体験 【2019年6月 6日】

5月18日(土)、けやき台多目的広場で「田植えとのんびり自然体験」をおこないました。

子ども達は裸足になって、大人の方は長靴で、3月の活動で作った小さな田んぼの前へ。

稲の苗を持ち、柔らかい田んぼの土に足を踏み入れて、体のバランスを崩さないよう気を付けて歩きます。

稲の苗は白井市環境経済部長の川上さんが育ててくださったコシヒカリと、茨城県の農家さんからご提供いただいたあきだわら。

大切に真っ直ぐ植えました。

田植えが終わったら、どろんこのまま池の周りへ。

田植えが終わったら、どろんこのまま池の周りへ。

神崎川を守るしろい八幡溜の会の寺園さんにご協力いただき前日に採取した水辺の植物、イ・セリ・ミゾソバを池の水際に植えます。

しっかり根付くと、植物に卵を産む水生昆虫が池に来てくれるかもしれません。

手足を綺麗にして靴をはいたら、池や広場の生きものを観察したり。

手足を綺麗にして靴をはいたら、池や広場の生きものを観察したり。 家でも稲を育てられるようにバケツ稲の作り方を覚えたり。

家でも稲を育てられるようにバケツ稲の作り方を覚えたり。

旬のフキを食べたり下ごしらえをしたり。

午後も残ってくださった皆さんで池の看板作りをしたり。

午後も残ってくださった皆さんで池の看板作りをしたり。

今回は初めての方にもたくさんお越しいただきました。

今回は初めての方にもたくさんお越しいただきました。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!

活動を通して、広場を利用されたことのない方にもこの場所について知っていただき、身近な自然に親しみを持っていただければ、大変嬉しく思います。 次回は9月に稲刈りの活動を予定しています。

次回は9月に稲刈りの活動を予定しています。

それまで田んぼの稲がなんとか健やかに育ってくれますように。

一緒に見守っていただければ幸いです。

【けやき台】池の昆虫たち 【2019年5月30日】

春になり、初夏が訪れ、梅雨は間近。

生きもの達の様子が日毎に変わるこのきせつはとても賑やかで、たくさんの発見があります。 けやき台多目的広場の池では、5月にシオカラトンボのオスが縄張りを張り、メスが忙しく卵を産んでいました。

けやき台多目的広場の池では、5月にシオカラトンボのオスが縄張りを張り、メスが忙しく卵を産んでいました。 水の中には赤とんぼの仲間の小さなヤゴの姿が。

水の中には赤とんぼの仲間の小さなヤゴの姿が。

冬の間はヤゴを全く見つけることができませんでしたが、秋に産卵された赤とんぼの卵が静かに眠っていたようです。 田んぼにはコオイムシ。

田んぼにはコオイムシ。

メスがオスの背中に卵を産む習性があり、背負った卵から子どもが孵化するため、「子負虫(こおいむし)」と呼ばれています。

これからどんな生きものが来て、どんな池になっていくでしょう。

常連さんも新人さんも、生きもの達との出会いを楽しみに見守りたいと思います。

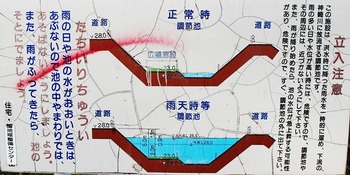

【けやき台】けやき台のビオトープ 【2019年5月16日】

まどか幼稚園では2018年10月から白井市と協働で地域の自然体験の場づくりをはじめました。

場所は西白井駅近くのけやき台多目的広場。

樹木も遊具もない日当たりの良い原っぱで、ボール遊びやそりすべり、凧揚げなどを楽しむ姿を見かける場ですが、調整池としての機能を持つため、洪水時には降った雨水が一時的に溜まり、広場全体が水面になる時もあります。

雨の後にできた水溜りはまるで大きな池のようで、水生昆虫が飛来したり、様々な種類のトンボが産卵に訪れたりしていました。

雨の後にできた水溜りはまるで大きな池のようで、水生昆虫が飛来したり、様々な種類のトンボが産卵に訪れたりしていました。

ですが、どんなに卵を産んでも一時的な水溜り。

調整池に溜まっていた水が緩やかに神崎川に流れ、広場の水がひいて乾いてくれば、水生昆虫は別の場所へと旅立ちます。

産卵された卵の多くは乾燥して死んでしまっていたことでしょう。

ここに浅い池があったら、たくさんの生きものが訪れ、すみかとしても機能するのかもしれない。

ここに浅い池があったら、たくさんの生きものが訪れ、すみかとしても機能するのかもしれない。

誰でも立ち寄れる公共の場で、地域の子ども達が生きものを観察できるかもしれない。

広場に新たな生きもののすみかとしてビオトープを作り、子ども達の自然体験の場として活用したいという思いに白井市環境課の皆様が共感してくださり、けやき台での取り組みを進められることになりました。

植物と保全生態学を専門とされる西廣淳さん、ビオトープを専門とされる三森典彰さん、神崎川を守るしろい八幡溜の会の寺園さん、千葉県北部の森林・草原・湿地・河川・湖沼など身近な自然をフィールドとした研究をされている東邦大学保全生態学研究室の皆様にも、計画から活動の実施に至るまでたくさんのご協力をいただいています。 更に、広場は土壌の水分量が多いからか、地面のわずかな高低差により違った植物が生息し、全国的に減っている湿生植物とも出会うことができます。

更に、広場は土壌の水分量が多いからか、地面のわずかな高低差により違った植物が生息し、全国的に減っている湿生植物とも出会うことができます。

身近な自然に触れる場になるように、調整池という治水を環境保全にも繋げられるように、まどか幼稚園としてできることを少しずつ、試みていきたいと考えています。

はじめての取り組みですので、色々と至らないこともあるかと思いますが、あたたかく見守っていただければ幸いです。

きせつに合わせて活動を企画していきますので、よろしければぜひお立ち寄りください。

稲の土づくりと種もみまき 【2019年5月 8日】

4月の中旬、雁の声が響く宮城県田尻で自然と共生する雁音米を育む雁音農産の小野寺さんから、大切な種もみと肥料が届きました。

今年も年長さんのお米作りの活動がはじまります。

4月の終わり、年長さんは幼稚園で稲の苗作りのための土の準備をおこないました。

まどかガーデンから持ってきた土に肥料を混ぜて、土のかたまりをほぐして細かくします。

準備した土をそのまま寝かせて、種もみは水に浸して保管し、ゴールデンウィークのお休みが過ぎ...

準備した土をそのまま寝かせて、種もみは水に浸して保管し、ゴールデンウィークのお休みが過ぎ...

5月8日には種もみまき。

種もみを少しずつ持って、水をたっぷり含ませた土の上に重ならないように置いていきます。

お日さまの光をたくさん浴びて、水をたくさん吸って、元気に育てば1週間後には発芽を見られるはずです。

お日さまの光をたくさん浴びて、水をたくさん吸って、元気に育てば1週間後には発芽を見られるはずです。

無事に芽を出してくれますように。

幼稚園のはじまり 【2019年4月12日】

たくさんの子ども達とご家族の皆様と共に、まどか幼稚園の2019年度がはじまりました。

お父さんお母さんと一緒に、あたらしい気持ちで登園した始業式・入園式。

そして今日は3学年の子ども達みんなが揃う登園日です。 年少さんはさみしい気持ちや不安をこらえている子もいれば、張り切って目を輝かせている子も。

年少さんはさみしい気持ちや不安をこらえている子もいれば、張り切って目を輝かせている子も。

小さな体で、はじめてのことに一生懸命挑戦しています。

お兄さんお姉さんになった年長さん年中さんは、年少さんの手をしっかり繋いで、靴の脱ぎ履きをお手伝いしたり、クラスに案内したり、一緒に生きものを見たり遊んだり。

1日でも早く年少さんがまどか幼稚園に慣れて楽しく過ごせるように、寄り添ってくれています。

幼稚園にいる時間はまだ少ないですが、子ども達がたくさんエネルギーを使い、頑張る時期です。

幼稚園にいる時間はまだ少ないですが、子ども達がたくさんエネルギーを使い、頑張る時期です。

お家に帰ってゆっくり休んで、また明日元気な姿で登園してくれることを、楽しみに待っています。

お芋掘りのさつまいもおやつ 【2018年12月 4日】

9月から10月にかけて、学年ごとにおこなったお芋掘り。

子ども達は自分で掘ったさつまいもをたくさん持ち帰りましたが、保育で使うためのさつまいもも掘り、幼稚園で寝かせていました。

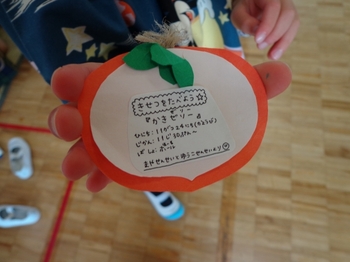

すぐに食べずに保存することで、さつまいものデンプンが糖に分解され、甘さが増していくそうです。 そのさつまいもを使って、11月のきせつをたべよう☆ではさつまいものおやつを作りました。

そのさつまいもを使って、11月のきせつをたべよう☆ではさつまいものおやつを作りました。

一つ目はさつまいもとりんごのはちみつ煮。

さつまいももりんごも皮までまるごと、はちみつと水を入れたお鍋でことこと煮ます。

二つ目はさつまいもとおからのケーキ。

二つ目はさつまいもとおからのケーキ。

蒸かしたさつまいもを軽くつぶして、卵・豆乳・さとう・おから・ベーキングパウダーと一緒にミキサーで混ぜ合わせ、オーブンで焼きます。

どちらも秋の栄養がたくさん詰まったおやつになりました。

どちらも秋の栄養がたくさん詰まったおやつになりました。

秋の恵みをしっかり味わい、力を蓄えれば、もうすぐ来る寒い冬も元気に越せることでしょう。

白井の里山散策 【2018年11月 7日】

11月5日、年長組の子ども達が白井の里山に出かけました。

谷田武西の原っぱと森の会の皆さんが何年も手入れを続け、森や草原、湿地が点在する里山の環境を守っている場所です。 到着すると原っぱと森の会の皆さんの案内で、早速森の中へ。

到着すると原っぱと森の会の皆さんの案内で、早速森の中へ。

晴天のあたたかい日でしたが、木の下に行くと少しひんやり、空気が変わます。

木々の下の植物を見たり、きのこを見つけたり、落ち葉に隠れるどんぐりを探したり...列になって探検しました。

最後は広い原っぱで自由遊び。

最後は広い原っぱで自由遊び。

子ども達が駆け回ると、草むらからバッタ達が次々と飛び出します。

秋の原っぱでのんびり過ごしていた所をお騒がせしてしまいましたが、色々な種類のバッタをつかまえて子ども達の目は輝いていました。

羽を見つけたり、栗を拾ったり、草むらに隠れたり、森と原っぱでたくさんの秋を楽しみ、あっという間に時間が過ぎてしまいました。

羽を見つけたり、栗を拾ったり、草むらに隠れたり、森と原っぱでたくさんの秋を楽しみ、あっという間に時間が過ぎてしまいました。

昔は家を建てるにも火を使うにも木が必要で、木を伐りだす森や林は人の暮らしに欠かせないものでしたが、今では暮らし方が変わり、里山はどんどん少なくなってしまっています。

昔は家を建てるにも火を使うにも木が必要で、木を伐りだす森や林は人の暮らしに欠かせないものでしたが、今では暮らし方が変わり、里山はどんどん少なくなってしまっています。

白井にこうして里山を残してくださっていること、特別に散策する機会を作ってくださっていること、谷田武西の原っぱと森の会の皆さんに心から感謝しています。

ありがとうございました!

9月の梨狩り・流しそうめん 【2018年10月 3日】

9月6日は梨狩り。

夏休みが明けた2学期の1番にやってくる恒例行事です。

とても良いお天気の中、歩いて梨園に出かけると、おいしそうな丸く大きな梨がたくさん実っていました。

1人2つ、大切に両手でもぎ取ります。

年少さん、年中さん、年長さんが混ざったグループで、今年も仲良く梨狩りを楽しみました。

年少さん、年中さん、年長さんが混ざったグループで、今年も仲良く梨狩りを楽しみました。

そして9月11日は流しそうめん。

今年も父母の会の皆様が企画してくださり、そうめんを流す青竹の準備から当日の運営まで全ておこなってくださいました。

竹を流れるそうめんを一生懸命フォークでつかまえ、お腹いっぱい食べました。

父母の会の皆様のおかげで、なかなかできない貴重な体験を楽しませていただきました。

父母の会の皆様のおかげで、なかなかできない貴重な体験を楽しませていただきました。

お忙しい中、本当にありがとうございました!

南極の氷 【2018年5月30日】

今年の春、年中組の男の子のご家庭から、とても素敵なプレゼントが届きました。

南極の氷です。

お父様が南極でお仕事をされているそうで、幼稚園に貴重な氷をわけてくださったのです。 別世界のような南極で、長い年月をかけて発達した氷のかけら。

別世界のような南極で、長い年月をかけて発達した氷のかけら。

南極がどんなところなのかお話した後、みんなで氷を触らせてもらいました。

南極の氷は降り積もった雪が圧縮されたもので、厚さ10㎝発達するのにおよそ1年かかるそうです。

南極の氷は降り積もった雪が圧縮されたもので、厚さ10㎝発達するのにおよそ1年かかるそうです。

ゆっくりとできあがった氷には、南極の空気や、空気に含まれる小さな物質が閉じ込められ、溶ける時にはパチパチと南極の空気がはじける音がします。

パチパチと溶ける音が聞こえるように、静かに耳をすませました。

とても貴重な体験をさせてくださったご家族の皆様に心より感謝しています。

とても貴重な体験をさせてくださったご家族の皆様に心より感謝しています。

ありがとうございました!

稲の苗作り 【2018年5月21日】

今年度も年長さんのお米作りの活動がはじまりました。